Слайд 1Тема 28. Возникновение «Натуральной школы» в середине 19 века.

Литературное направление - это массовое творчество писателей, придерживающихся одного и того же художественного метода. Его предпосылки были созданы в середине 1830-х годов, когда Пушкин и Гоголь были на высоте своей славы как авторы важнейших реалистических произведений, а в творчестве Лермонтова, параллельно с романтизмом, отчетливо обозначился новый мощный художественный метод - реализм (лирика, «Маскарад», «Княгиня Литовская»). К этому же времени вышел на ровную дорогу как глашатай «поэзии реальной» Белинский. Он вполне сознавал необходимость объединения всех новых сил в мощное направление. Уже в статье 1835 года «О русской повести и повестях Гоголя» автор «Миргорода» и «Арабесок» провозглашается главой современной литературы, а прозаически-повествовательные жанры - ведущими в ней. Три гения - Пушкин, Лермонтов и Гоголь - повлияли на формирование направления. Но особенно великим было влияние Гоголя, решительно повернувшегося в своем творчестве к русским темам и начинавшего придавать литературе, по словам Н.А. Бердяева, «профетический» (то есть «учительский») характер.

Слайд 2Реалистическое направление в связи с появлением «Мертвых душ» критикой постоянно определялось как «гоголевское направление». С середины 1840-х годов, когда вышли некрасовские издания «Физиология Петербурга» (две части) и «Петербургский сборник», направление получило еще и другое название - «натуральная школа». Впервые термин «натуральная школа» употребил Ф.В. Булгарин в «Северной пчеле» от 26 января 1846 (N 22), разбирая некрасовский «Петербургский сборник». Автор фельетона хотел оскорбить новое направление, будто бы стремящееся только к «грязным темам», к голой, обнаженной правде, чуждое высоких вдохновений. Белинский подхватил термин «натуральная школа» и придал ему положительный смысл: «натуральная школа» - значит естественная, правдивая, стремящаяся к изображению жизни без прикрас. Благодаря Белинскому этот термин вошел в широкий обиход и закрепился в критике и литературоведении. Привычное терминологическое определение школы как «натуральной» имеет не только исторический интерес. Термин «натуральная школа» обозначал два понятия: реализм (здесь нужен был новый термин) и примыкавший к нему собственно натурализм. В школе был главный поток - реалистический. К нему принадлежали крупные художники - Герцен, Некрасов, Гончаров. Но были еще и «дагерротиписты» - В.И. Даль (казак Луганский), Е.П. Гребенка. Некоторые из натуралистов возвышались в отдельных случаях до реализма (Я.П. Бутков, И.И. Панаев, А.Я. Кульчицкий), как и наоборот, великие художники слова отдавали дань натурализму (Некрасов-прозаик).

Слайд 3Итак, термин был один - «натуральная школа», но содержал в себе два понятия: «реализм» и «натурализм». Практически при анализе тематики, жанров, стиля «натуральной школы» приходится иметь дело с произведениями разных типов. Натурализм не всегда «безыдеен». В определенных своих видах и при определенных условиях он имеет прогрессивное значение. Белинский высоко ценил В. Даля, Я. Буткова, И. Панаева, хотя отличал творчество этих «талантов» от творчества «гениев». Реализм и натурализм в «школе» шли рука об руку. В 1845-1848 годах реалистическое направление достигает своего расцвета: печатаются произведения Достоевского («Бедные люди», «Двойник», «Белые ночи»), Некрасова, Герцена («Кто виноват?»), Гончарова («Обыкновенная история»), альманахи с «физиологическими очерками», литературные обзоры Белинского. Этот-то период больше всего заслуживает названия «натуральная школа». Школа - наивысшая степень консолидации направления, имеющая своего учителя. Школа - значительная, сплоченная группа писателей, единодушно поддерживавшая принципы реализма Гоголя и эстетики Белинского, принадлежавшая к петербургскому кружку критика, сотрудничавшая в журналах «Отечественные записки» и «Современник». Свою идейную стойкость школа продемонстрировала в истории, вызванной появлением «Выбранных мест из переписки с друзьями» (1847) Гоголя, в которых Гоголь отрекался от своего реалистического творчества.

Слайд 4В середине 1840-х годов мы видим полную смену состава литературного движения, новую степень осознания писателями своих программных задач и необыкновенную полноту и ясность ее разработки: направление вбирало в себя две трети лучших писателей русской литературы, объединяло в органическое целое художественное творчество и литературную критику. В каком же смысле «натуральная школа» могла быть новым словом в художественном отношении после таких своих учителей, как Пушкин, Лермонтов, Гоголь? Разве могли с ними состязаться сравнительно малодаровитые очеркисты-натуралисты Даль, Гребенка, Бутков или даже Панаев? Истинно же даровитые, большие писатели - Тургенев, Гончаров, Некрасов, Достоевский - еще только начинали свое поприще, и у них все было впереди. «Натуральная школа» расширяла тематический диапазон всей литературы, обращала пристальное внимание на тех самых извозчиков, дворников, торговцев, слуг, кухарок, тетушек, кумушек, которые лишь упоминались у гениев. Теперь эти мелкие люди выступали на первый план, их судьба становилась интересной. Демократизировалась литература в общем своем тоне. В литературный язык вторгалась масса новых народных слов и выражений. Нарастал социально-обличительный пафос, раскрывался механизм русской общественной жизни, противоречивая взаимосвязь сословных отношений.

Слайд 5Тема 29. Писатели и произведения «натуральной школы» (Герцен, Даль, Гребенка, Бутков, Панаев)

Слайд 6Герцен Александр Иванович (псевдоним Искандер) (1812 - 1870) В России принимал участие в бунтарских выступлениях вместе с Огаревым, был в политическом заключении, в ссылке в Вятке, Перми. Подавал прошение об эмиграции. В 1847 он наконец-то прибыл в Париж, затем в Женеву, жил в Италии. После появления "Писем из Франции и Италии", появилось в печати и знаменитое произведение Герцена "С того берега" (первоначально также по-немецки: "Von andern Ufer"). Герцен переехал в Лондон, где поставил первый станок вольной русской прессы, на котором печатались журналы "Полярная Звезда" и "Колокол", первый номер которого вышел 1 июля 1857. "Колокол" продолжал выходить до 1867. Последний период жизни Герцена был для него временем оторванности от России и одиночества. "Отцы" отшатнулись от него за "радикализм", а "дети" - за "умеренность". Сочинения Кто виноват? роман в двух частях (1846) Мимоездом рассказ (1846) Доктор Крупов повесть (1847) Сорока-воровка повесть (1848) Поврежденный повесть (1851) Трагедия за стаканом грога (1864) Скуки ради (1869)

Слайд 7Кто виноват? 1846 Действие начинается в русской провинции, в имении богатого помещика Алексея Абрамовича Негрова. Семейство знакомится с учителем сына Негрова — Миши, Дмитрием Яковлевичем Круциферским, окончившим Московский университет кандидатом. Негров бестактен, учитель робеет. Негров был произведен в полковники уже немолодым, после кампании 1812 г., вскоре вышел в отставку в чине генерал-майора; в отставке скучал, хозяйничал бестолково, взял в любовницы молоденькую дочь своего крестьянина, от которой у него родилась дочь Любонька, и наконец в Москве женился на экзальтированной барышне. Трехлетняя дочь Негрова вместе с матерью сосланы в людскую; но Негрова вскоре после свадьбы заявляет мужу, что хочет воспитать Любоньку как собственную дочь. Пошлая и грубая жизнь Негровых тяготит Круциферского, но не только его одного: двусмысленное, тяжелое положение дочери Негрова способствовало раннему развитию богато одаренной девушки. Нравы дома Негровых равно чужды обоим молодым людям, они невольно тянутся друг к другу. Между тем скучающая Глафира Львовна Негрова тоже начинает испытывать влечение к юноше; в руки Глафиры Львовны попадает восторженное любовное послание Круциферского Любоньке. Поняв свою ошибку, Круциферский бежит в ужасе; оскорбленная Негрова сообщает мужу о якобы развратном поведении дочери; Негров, воспользовавшись случаем, хочет заставить Круциферского взять Любоньку без приданого, и очень удивлен, когда тот соглашается безропотно. Чтобы содержать семью, Круциферский занимает место учителя гимназии. Узнавши о помолвке, мизантроп доктор Крупов предостерегает Круциферского: «Не пара тебе твоя невеста… она тигренок, который еще не знает своей силы». Через четыре года в NN приезжает новое лицо — владелец имения Белое поле Владимир Бельтов.

Слайд 8Между тем семья Круциферских живет очень мирно, у них родился сын. Правда, иногда Круциферским овладевает беспричинное беспокойство: «мне становится страшно мое счастие; я, как обладатель огромных богатств, начинаю трепетать перед будущим». Друг дома, трезвый материалист доктор Крупов, вышучивает Круциферского и за эти страхи, и вообще за склонность к «фантазиям» и «мистицизму». Однажды Крупов вводит в дом Круциферских Бельтова. В это время жена уездного предводителя, Марья Степановна, женщина глупая и грубая, делает безуспешную попытку заполучить Бельтова в женихи для дочери — девушки развитой и прелестной, совершенно не похожей на своих родителей. Позванный в дом, Бельтов пренебрегает приглашением, чем приводит хозяев в ярость; тут городская сплетница рассказывает предводительше о слишком тесной и сомнительной дружбе Бельтова. с Круциферской. Обрадованная возможностью отомстить, Марья Степановна распространяет сплетню. Наконец Бельтов признается Круциферской в любви, говорит, что знает и о ее любви к нему; Круциферская отвечает, что принадлежит своему мужу и любит мужа. Бельтов недоверчив и насмешлив; Круциферская страдает: «Чего хотел этот гордый человек от нее? Он хотел торжества…» Не выдержав, Круциферская бросается в его объятия; свидание прервано появлением Крупова. Потрясенная Круциферская заболевает; муж сам почти болен от страха за нее. Далее следует дневник Круциферской, где описаны события последующего месяца — тяжелая болезнь маленького сына, страдания и Круциферской, и ее мужа. Разрешение вопроса: кто виноват? — автор предоставляет читателю. Разгневанный Крупов обвиняет Бельтова в разрушении семьи и требует уехать из города; Бельтов заявляет, что он «не признает над собою суда», кроме суда собственной совести, что происшедшее было неизбежно и что он сам собирается уехать немедленно. В тот же день Бельтов побил на улице тростью чиновника, грубо намекнувшего ему на его отношения с Круциферской. Навестив мать в ее имении, через две недели Бельтов уезжает, куда — не сказано. Круциферская лежит в чахотке; ее муж пьет. Мать Бельтова переезжает в город за больной, любившей ее сына, и говорить с ней о нем.

Слайд 9Сорока-воровка1848 Трое разговаривают о театре: «славянин», остриженный в кружок, «европеец», «вовсе не стриженный», и стоящий вне партий молодой человек, остриженный под гребенку (как Герцен), который и предлагает тему для обсуждения: почему в России нет хороших актрис. После того как все успели высказаться, появляется новый персонаж — человек искусства и опровергает теоретические выкладки примером: он видел великую русскую актрису, причем, что удивляет всех, не в Москве или Петербурге, а в маленьком губернском городе. Следует рассказ артиста (его прототип — М. С. Щепкин, которому и посвящена повесть). Когда-то в молодости (в начале XIX в.) он приехал в город N, надеясь поступить в театр богатого князя Скалинского— во французской мелодраме «Сорока-воровка» она играет служанку Анету, несправедливо обвиненную в воровстве, и здесь в игре крепостной актрисы рассказчик видит «ту непонятную гордость, которая развивается на краю унижения». Развратный судья предлагает ей «потерей чести купить свободу». Исполнение, «глубокая ирония лица» героини особенно поражают наблюдателя; он замечает также необычное волнение князя. У пьесы счастливый конец — открывается, что девушка невинна, а воровка — сорока, но актриса в финале играет существо, смертельно измученное. Зрители не вызывают актрису и возмущают потрясенного и почти влюбленного рассказчика пошлыми замечаниями. За кулисами, куда он бросился сказать ей о своем восхищении, ему объясняют, что её можно видеть только с разрешения князя. На следующее утро рассказчик отправляется за разрешением и в конторе князя встречает, между прочим, артиста, третьего дня игравшего лорда, чуть ли не в смирительной рубашке. Князь любезен с рассказчиком, потому что хочет заполучить его в свою труппу, и объясняет строгость порядков в театре излишней заносчивостью артистов, привыкших на сцене к роли вельмож.

Слайд 10«Анета» встречает товарища по искусству как родного человека и исповедуется перед ним. Рассказчику она кажется «статуей изящного страдания», он почти любуется тем, как она «изящно гибнет». Помещик, которому она принадлежала от рождения, увидев в ней способности, предоставил все возможности развивать их и обращался как со свободною; он умер скоропостижно, а заранее выписать отпускные для своих артистов не позаботился; их продали с публичного торга князю. Князь начал домогаться героини, она уклонялась; наконец произошло объяснение (героиня перед тем читала вслух «Коварство и любовь» Шиллера), и оскорбленный князь сказал: «Ты моя крепостная девка, а не актриса». Эти слова так на нее подействовали, что вскоре она была уже в чахотке. Князь, не прибегая к грубому насилию, мелочно досаждал героине: отнимал лучшие роли и т. п. За два месяца до встречи с рассказчиком её не пустили со двора в лавки и оскорбили, предположив, что она торопится к любовникам. Оскорбление было намеренное: поведение её было безупречно. «Так это для сбережения нашей чести вы запираете нас? Ну, князь, вот вам моя рука, мое честное слово, что ближе году я докажу вам, что меры, вами избранные, недостаточны!» В этом романе героини, по всей вероятности, первом и последнем, не было любви, а только отчаяние; она ничего почти о нем не рассказала. Она сделалась беременна, больше всего её мучило то, что ребенок родится крепостным; она надеется только на скорую смерть свою и ребенка по милости Божией. Рассказчик уходит в слезах, и, нашедши дома предложение князя поступить к нему в труппу на выгодных условиях, уезжает из города, оставив приглашение без ответа. После он узнает, что «Анета» умерла через два месяца после родов. Взволнованные слушатели молчат; автор сравнивает их с «прекрасной надгробной группой» героине. «Все так, — сказал, вставая, славянин, — но зачем она не обвенчалась тайно?..»

Слайд 11Даль Владимир Иванович (1801 - 1872)

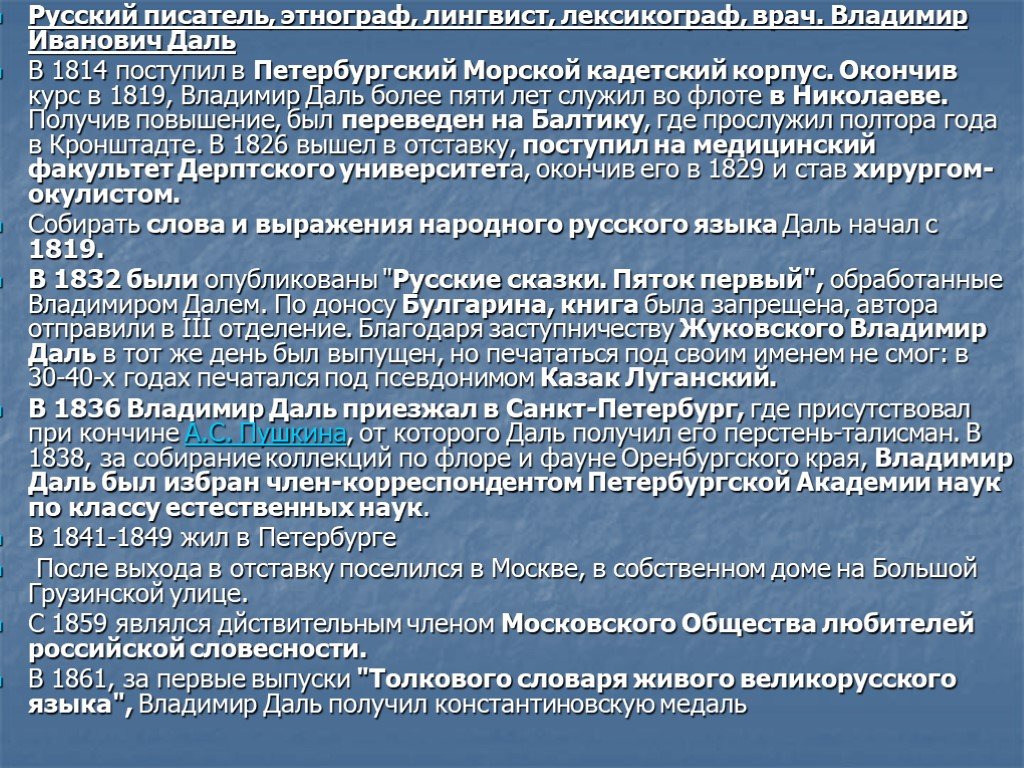

Слайд 12Русский писатель, этнограф, лингвист, лексикограф, врач. Владимир Иванович Даль В 1814 поступил в Петербургский Морской кадетский корпус. Окончив курс в 1819, Владимир Даль более пяти лет служил во флоте в Николаеве. Получив повышение, был переведен на Балтику, где прослужил полтора года в Кронштадте. В 1826 вышел в отставку, поступил на медицинский факультет Дерптского университета, окончив его в 1829 и став хирургом-окулистом. Собирать слова и выражения народного русского языка Даль начал с 1819. В 1832 были опубликованы "Русские сказки. Пяток первый", обработанные Владимиром Далем. По доносу Булгарина, книга была запрещена, автора отправили в III отделение. Благодаря заступничеству Жуковского Владимир Даль в тот же день был выпущен, но печататься под своим именем не смог: в 30-40-х годах печатался под псевдонимом Казак Луганский. В 1836 Владимир Даль приезжал в Санкт-Петербург, где присутствовал при кончине А.С. Пушкина, от которого Даль получил его перстень-талисман. В 1838, за собирание коллекций по флоре и фауне Оренбургского края, Владимир Даль был избран член-корреспондентом Петербургской Академии наук по классу естественных наук. В 1841-1849 жил в Петербурге После выхода в отставку поселился в Москве, в собственном доме на Большой Грузинской улице. С 1859 являлся дйствительным членом Московского Общества любителей российской словесности. В 1861, за первые выпуски "Толкового словаря живого великорусского языка", Владимир Даль получил константиновскую медаль

Слайд 13В 1871 лютеранин Даль принял православие. Умер Владимир Даль 4 октября (по старому стилю - 22 сентября) 1872 в Москве. Похоронен на Ваганьковском кладбище. Среди произведений Владимира Даля – "Солдатские досуги" (1843, второе издание - в 1861; рассказы), “Похождения X.X. Виольдамура и его Аршета" (1844; повесть), “О поверьях, суевериях и предрассудках русского народа" (напечатано в 1845-1846, 2-е издание - в 1880; статья), “Сочинения Казака Луганского" (1846), “О наречиях русского языка" (1852; статья), "Матросские досуги" (1853; рассказы; написаны по поручению великого князя Константина Николаевича), “Картины из русского быта" (1861; сборник из 100 очерков), “Повести" (1861; сборник), "Пословицы русского народа" (1853, 1861-1862, сборник, включавший более 30 000 пословиц, поговорок, прибауток, загадок), "Два сорока бывальщинок для крестьян" (1862), "Толковый словарь живого великорусского языка"

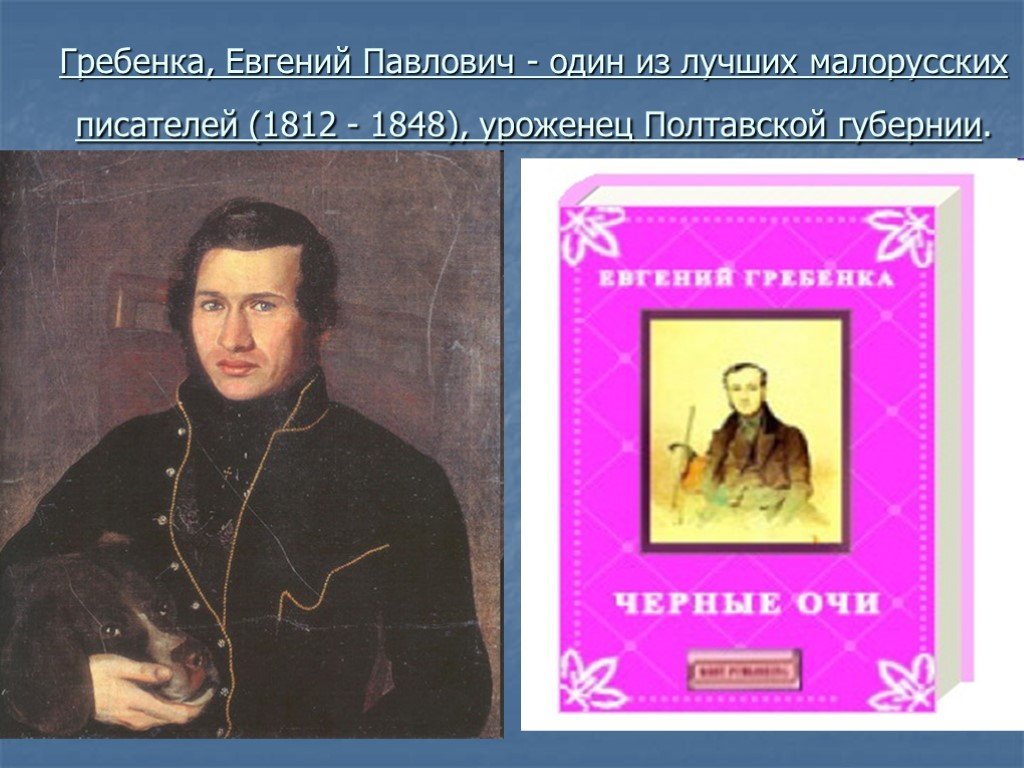

Слайд 14Гребенка, Евгений Павлович - один из лучших малорусских писателей (1812 - 1848), уроженец Полтавской губернии.

Слайд 1513-ти лет был помещен в нежинский лицей. Товарищи и учителя любили его за добродушие, веселость и прилежание. Участвовал в издании ученического журнала "Аматузия". Гребенка писал по-русски и малорусски; но и в русских его повестях содержание большей частью взято из малорусской истории и поэзии народной. В 1834 г. Гребенка издал "Присказки" - 26 басен на малорусском языке (4-е изд., 1878). Из сочинений на русском языке выдаются: "Записки студента" - по автобиографическим чертам; "Рассказы пирятинца", напоминающие "Вечера" Гоголя , и в особенности роман: "Чайковский", о котором Белинский отозвался с похвалой. Содержание романа заимствовано из семейных преданий матери Гребенка и из украинской думы об Алексее Поповиче. В романе обрисована старая Малороссия. Полное собрание сочинений Гребенка вышло в 1862 и 1903 годах.

Слайд 16Бутков, Яков Петрович

Слайд 17Бутков, Яков Петрович — писатель сороковых годов, из самоучек, происхождением мещанин. Явясь из провинции в Петербург, он пристроился к "Отечественным Запискам", и, когда ему пришлись идти в солдатчину, Краевский купил для него рекрутскую квитанцию, которую Бутков и отрабатывал в журнале своего патрона. Ведя жизнь полную лишений и нужды, он ознакомился с жизнью чиновничьего пролетариата и вообще бедности, ютящейся по углам чердаков и подвалов. Быт этой части рода человеческого Б. изобразил в ряде повестей: "Новый год", "Темный человек", "Горюн", "Кредиторы, любовь и заглавия", "Невский проспект", "Странная история" и проч. и в сборнике "Петербургские вершины" Как писателю так называемой "натуральной" школы, ему пришлось терпеть притеснения со стороны строгого представителя тогдашней цензуры Мусина-Пушкина, обращавшегося с ним особенно бесцеремонно, как с лицом из низшего сословия. Б. нельзя отказать в таланте и в умении изображать типы избранного им общества, как это признает Белинский .

![Иван Иванович Панаев [15(27).3.1812, Петербург, - 18.2(2.3).1862, там же], Иван Иванович Панаев [15(27).3.1812, Петербург, - 18.2(2.3).1862, там же],](https://prezentacii.org/upload/cloud/19/01/118202/images/thumbs/screen18.jpg)

Слайд 18Иван Иванович Панаев [15(27).3.1812, Петербург, - 18.2(2.3).1862, там же],

![Иван Иванович Панаев [15(27).3.1812, Петербург, - 18.2(2.3).1862, там же], русский писатель и журналист. Печатался с 1834 года; первые романтические повести - "Спальня светской женщины" (1834, опубликована в 1835 году), "Она будет счастлива" (1836). Знакомство с В. Г. Белинским ( Иван Иванович Панаев [15(27).3.1812, Петербург, - 18.2(2.3).1862, там же], русский писатель и журналист. Печатался с 1834 года; первые романтические повести - "Спальня светской женщины" (1834, опубликована в 1835 году), "Она будет счастлива" (1836). Знакомство с В. Г. Белинским (](https://prezentacii.org/upload/cloud/19/01/118202/images/thumbs/screen19.jpg)

Слайд 19Иван Иванович Панаев [15(27).3.1812, Петербург, - 18.2(2.3).1862, там же], русский писатель и журналист. Печатался с 1834 года; первые романтические повести - "Спальня светской женщины" (1834, опубликована в 1835 году), "Она будет счастлива" (1836). Знакомство с В. Г. Белинским (1839) и дружба с ним были переломными в литературной судьбе Панаева. В 1839-1846 годах он выступал в "Отечественных записках" как беллетрист натуральной школы: повести "Онагр" (1841), "Актеон" (1842) и др., роман "Маменькин сынок" (1845), рассказы, очерки, фельетоны. Высокую оценку Белинского получил сатирический памфлет Панаева "Литературная тля" (1843). С 1847 года Панаев издавал вместе с Некрасовым журнал "Современник"; в 1851-1861 годах печатал здесь свои ежемесячные обозрения журналистики и петербургской жизни (под псевдонимом Новый поэт). Автор романа "Львы в провинции" (1852), повести "Родственники" (1847), цикла очерков "Опыт о хлыщах" (1854-1857) и других произведений. Особый интерес представляют "Литературные воспоминания" Панаева, написанные им в последние годы жизни (опубликованы в 1861 году) и содержащие портретные зарисовки литераторов, художников, музыкантов и артистов 1820-50-х годов. Пользовались популярностью литературные пародии Панаева (несколько пародий написано совместно с Некрасовым).

Слайд 20Тема 30. Белинский как представитель «Натуральной школы»

Слайд 21Виссарио́н Григо́рьевич Бели́нский (1811 - 1848 года) — русский писатель, литературный критик, публицист, философ-западник. Сотрудничал с журналами «Отечественные записки» (1839—1846) и «Современник» (с 1846). В августе 1829 года он был зачислен в студенты по словесному факультету, а в конце того же года принят на казённый счёт. С 1829 по 1832 года учился на словесном отделении философского факультета Московского университета. Лекции Николая Надеждина и Михаила Павлова вводили слушателей в круг идей германской философии (Шеллинга и Окена), вызвавших среди молодежи сильное умственное возбуждение. Увлечение интересами мысли и идеальными стремлениями соединило наиболее даровитых студентов в тесные дружеские кружки, из которых впоследствии вышли очень влиятельные деятели русской литературы и общественной жизни. В этих кружках Белинский — и в годы своего студенчества, и позже — нашёл горячо любимых друзей, которые ему сочувствовали и вполне разделяли его стремления (Герцен, Огарёв, Станкевич, Кетчер, Евгений Корш, впоследствии Василий Боткин ). Первая критическая статья Эта критическая статья Белинского, помещённая в нескольких номерах издававшейся при «Телескопе» «Молвы», под названием: «Литературные мечтания. Элегия в прозе», представляет горячо и блестяще написанный обзор исторического развития русской литературы.

Слайд 22Белинский высказывает убеждение, что «у нас нет литературы» в том широком, возвышенном смысле, как он её понимает, а есть лишь небольшое число писателей. Он с уверенностью высказывает этот отрицательный вывод, но именно в нём и находит залог богатого будущего развития: этот вывод важен и дорог, как первое сознание истинного значения литературы; с него и должны были начаться её деятельное развитие и успехи. «У нас нет литературы, — говорит Белинский. — я повторяю это с восторгом, с наслаждением, ибо в сей истине вижу залог наших будущих успехов… Присмотритесь хорошенько к ходу нашего общества, — и вы согласитесь, что я прав. Посмотрите, как новое поколение, разочаровавшись в гениальности и бессмертии наших литературных произведений, вместо того, чтобы выдавать в свет недозрелые творения, с жадностью предаётся изучению наук и черпает живую воду просвещения в самом источнике. Век ребячества проходит, видимо, — и дай Бог, чтобы он прошёл скорее. Но ещё более дай Бог, чтобы поскорее все разуверились в нашем литературном богатстве. Благородная нищета лучше мечтательного богатства! Придёт время, — просвещение разольётся в России широким потоком, умственная физиономия народа выяснится, — и тогда наши художники и писатели будут на все свои произведения налагать печать русского духа. Но теперь нам нужно ученье! ученье! ученье!…» Второе литературное обозрение Белинского, появившееся в «Телескопе»: «Ничто о ничём, или отчёт г. издателю „Телескопа“ за последнее полугодие (1835) русской литературы».

Слайд 23В 1835 года Надеждин, уезжая на время за границу, поручил издание «Телескопа» Белинскому, который старался, сколько было возможно, оживить журнал и привлечь к сотрудничеству свежие литературные силы из круга близких к нему людей; по возвращении Надеждина, Белинский также продолжал принимать очень деятельное участие в журнале до его запрещения (1836), которое оставило Белинского без всяких средств к жизни. Влияние кружка Станкевича на Белинского В эти годы Белинский находился под влиянием кружка Станкевича, — кружка, направившего в это время все свои умственные силы на изучение философской системы Гегеля: «всё действительное разумно. Все эти идеи и развивались Белинским в статьях «Московского Наблюдателя» с обычной страстностью, с которой он всегда выступал на защиту того, во что верил; прежняя проповедь личного самосовершенствования, вне всякого отношения к вопросам внешней жизни, сменилась теперь поклонением общественному статус-кво. Работа в «Отечественных Записках» С этого времени критика Белинского приобретает значение общественное; она всё больше и больше проникается живыми интересами русской жизни и вследствие этого становится всё более и более положительной. «Мы живём в страшное время, — писал он ещё в 1839 году, — судьба налагает на нас схиму, мы должны страдать, чтобы нашим внукам легче было жить… Нет ружья, — бери лопату, да счищай с „расейской“ публики (грязь). Умру на журнале, и в гроб велю положить под голову книжку „Отечественных Записок“. Я — литератор; говорю это с болезненным и вместе радостным и горьким убеждением. Литературе расейской — моя жизнь и моя кровь… Я привязался к литературе, отдал ей всего себя, то есть сделал её главным интересом своей жизни…» Белинский и религия Религиозные убеждения молодости уступают место настроениям явно атеистическим. В 1845 Белинский пишет Герцену, что «в словах Бог и религия вижу тьму, мрак, цепи и кнут».

Слайд 24ТВОРЧЕСТВО Кроме ежегодных обозрений текущей литературы, в которых взгляды Белинского высказывались с особенной полнотой и последовательностью, кроме статей о театре и массы библиографических и политических заметок, Белинский поместил в «Отечественных Записках» 1840—1846 гг. статьи о Державине, Лермонтове, Майкове, Полежаеве, Марлинском, о русской народной поэзии и ряд больших статей о Пушкине (1844), составивших целый том и представляющих, в сущности, историю русской литературы от Ломоносова до смерти Пушкина. Между тем здоровье Белинского, изнуряемое спешной журнальной работой, становилось всё хуже и хуже: у него уже развивалась чахотка. Осенью 1845 года он выдержал сильную болезнь, грозившую опасностью его жизни; срочная работа становилась ему невыносима; отношения с редакцией «Отечественных Записок» стали расстраиваться, и в начале 1846 года Белинский совсем оставил журнал. Лето и осень этого года он провёл вместе с артистом Щепкиным на юге России, а по возвращении в Петербург сделался постоянным сотрудником нового журнала «Современник», издание которого взяли на себя Н. А. Некрасов и И. И. Панаев, собравшие вокруг себя лучшие литературные силы того времени. Но дни Белинского были уже сочтены. Не считая мелких библиографических заметок, ему удалось напечатать в «Современнике» только одну большую статью: «Обозрение литературы 1847 года». Усилившаяся болезнь заставила его предпринять поездку за границу (с мая по ноябрь 1847 г.), но эта поездка не принесла ожидаемого облегчения; Белинский медленно угасал и скончался 26 мая (7 июня) 1848 года в Санкт-Петербурге. Похоронен на Литераторских мостках на Волковском кладбище Санкт-Петербурга.

Слайд 25Оценки и значение Значение Белинского и его влияние в русской литературе было громадно и чувствуется до сих пор. Он не только указал тот путь, по которому должна идти литература, чтобы стать общественной силой, но явился учителем и руководителем молодого поколения писателей, — плеяды 40-х годов, все представители которой прежде всего и больше всего обязаны идейной стороной своих произведений именно Белинскому. С восторгом приветствуя всякое вновь появляющееся дарование, Белинский почти всегда безошибочно угадывал будущий путь развития и своей искренней, увлекательной и страстной проповедью неотразимо влиял на направление молодых деятелей литературы. Выработанные им теоретические положения сделались общим достоянием и в большинстве сохраняют свою силу до настоящего времени; а благородное и неустанное искание истины и высокий взгляд на просветительное и освободительное значение литературы останется навсегда дорогим заветом для новых литературных поколений. Плеханов считал Белинского «самым глубокомысленным из наших критиков», обладавшим «чутьём гениального социолога». Находящийся на лечении в немецком Зальцбрунне Белинский пишет ставшее почти легендарным открытое «Письмо к Гоголю» (которое расходилось тогда по России как запрещенный «самиздат», а в легальной прессе было опубликовано лишь после революции 1905 года) Белинский утверждал: Ей (России) нужны не проповеди (довольно она слышала их!), не молитвы (довольно она твердила их!), а пробуждение в народе чувства человеческого достоинства, столько веков потерянного в грязи и навозе, права и законы, сообразные не с учением церкви, а с здравым смыслом и справедливостью, и строгое, по возможности, их выполнение. А вместо этого она представляет собою ужасное зрелище… страны, где нет не только никаких гарантий для личности, чести и собственности, но нет даже и полицейского порядка, а есть только огромные корпорации разных служебных воров и грабителей.

Слайд 26Работы Дмитрий Калинин (1830—1832). Литературные мечтания. Элегия в прозе (1834). О русской повести и повестях г. Гоголя («Арабески» и «Миргород») (1835). Ничто о ничём (1835). Стихотворения В. Бенедиктова (1835). Основания русской грамматики (1837). Гамлет. Драма Шекспира. Мочалов в роли Гамлета (1838, цикл статей). Сочинения в стихах и прозе Д. Давыдова. «Герой нашего времени». Соч. М. Лермонтова (1840). Русская литература в 1840 году (1841). Стихотворения М. Лермонтова (1841). Русская литература в 1841 году (1842). Русская литература в 1842 году (1843). Русская литература в 1845 году (1846). Взгляд на русскую литературу 1846 года (1846). Николай Алексеевич Полевой (1846). Письмо Н. В. Гоголю (1847). Взгляд на русскую литературу 1847 года (1848).

![Иван Иванович Панаев [15(27).3.1812, Петербург, - 18.2(2.3).1862, там же], Иван Иванович Панаев [15(27).3.1812, Петербург, - 18.2(2.3).1862, там же],](https://prezentacii.org/upload/cloud/19/01/118202/images/thumbs/screen18.jpg)

![Иван Иванович Панаев [15(27).3.1812, Петербург, - 18.2(2.3).1862, там же], русский писатель и журналист. Печатался с 1834 года; первые романтические повести - "Спальня светской женщины" (1834, опубликована в 1835 году), "Она будет счастлива" (1836). Знакомство с В. Г. Белинским ( Иван Иванович Панаев [15(27).3.1812, Петербург, - 18.2(2.3).1862, там же], русский писатель и журналист. Печатался с 1834 года; первые романтические повести - "Спальня светской женщины" (1834, опубликована в 1835 году), "Она будет счастлива" (1836). Знакомство с В. Г. Белинским (](https://prezentacii.org/upload/cloud/19/01/118202/images/thumbs/screen19.jpg)