Слайд 1IV. Западноевропейская философия нового времени (XVII-XX вв.) Понятийный аппарат схоластики, но цель исследования иная – абсолютно достоверное экспериментально-математическое познание природы Человек – не просто часть космоса или одно из творений Бога, а «субъект» (тот, кто совершает действие), которому всё прочее дано как «объект» (то, над чем совершается действие): природа, а часто и другой человек Идея автономии разума: он способен достигать абсолютно достоверного знания, опираясь на собственные способности. Но: христианский характер философии сохраняется

Слайд 2Эмпиризм «Scientia est potentia»

Индукция – основной способ обобщения и проверки данных эмпирического опыта посредством изучения свойств по возможности всех предметов определённого класса. Но: индукция редко может быть полной и абсолютно достоверной, она носит вероятностный характер Цель науки – преобразование природы в соответствии с потребностями человека: «Знание – сила»

Френсис Бэкон (1561-1626): всякое новое достоверное знание мы получаем путём эмпирического опыта (с помощью органов чувств) и наблюдения – с последующим обобщением и проверкой опыта

Слайд 5Дэвид Юм (XVIII век): реальны только ощущения, доказать существование соответствующих им предметов невозможно

Джон Локк (XVII век): понятия разума формируются на основе ощущений. «В разуме нет ничего, чего прежде не было бы в чувствах»

Эмпиристы – последователи Френсиса Бэкона:

Слайд 6Рене Декарт (1596-1650): наиболее достоверны истины разума, извлечённые им из себя до всякого опыта (априори), как бы «врождённые» разуму

«Cogito ergo sum» Рационализм

Фундамент познания – несомненность существования мыслящего субъекта («мыслю, следовательно, существую»): исходя из этого, разум может обосновать истинность научного знания исключительно собственными средствами, не обращаясь к опыту Решающее значение метода: познание должно стать организованной деятельностью, постепенно устраняющей всё то, что пока остаётся непознанным

Слайд 7Универсальная наука, построенная на математических началах (mathesis universalis), должна охватить все области знания

Готфрид Вильгельм Лейбниц (1646-1716): универсальная наука требует универсального понятийного языка (characteristica universalis), построенного по образцу математики и формализующего типичные операции человеческого мышления → создание счётных машин и компьютеров

Бенедикт Спиноза (1632-1677): сама философия должна быть построена по образцу геометрии – с чётким определением основных терминов, аксиомами и теоремами

Слайд 8Немецкая классическая философия Иммануил Кант (1724-1804): основная задача теоретической философии – обоснование истинности математического и естественнонаучного знания («Критика чистого разума») Эмпиристы правы в том, что достоверным может быть только знание, связанное с предметами опыта, а рационалисты правы в том, что разум ещё до всякого опыта (априори) содержит в себе формы, упорядочивающие опыт: 1) формы чувственного восприятия – пространство и время + 2) формы рассудка – категории (качества, количества, отношения и модальности: существования, возможности, необходимости)

Слайд 9Предметы, как они существуют вне нашего восприятия («вещи в себе»), непознаваемы. Мы познаём только предметы опыта Субъективный идеализм: идеи упорядочивают мир (как у Платона), но они существует только в сознании человека (субъекта) как априорные формы познания Помимо эмпирического познания (познания предметов опыта) существует трансцендентальное (от лат. trans-cendere – «выходить за пределы») – познание тех априорных форм восприятия и рассудка, благодаря которым мы можем познавать предметы опыта

Слайд 10Математика и естествознание истинны, потому что они опираются на неизменные формы сознания (априорные формы восприятия и рассудка), упорядочивающие опыт Всё, что не относится к познанию эмпирических предметов – непознаваемо (бессмертие души, бесконечность мира, существование Бога) Будучи «вещью в себе», человек недоступен для собственного теоретического познания. Познать себя он может лишь практически – в нравственном поступке

Слайд 11«Поступай так, чтобы ты всегда относился к другому как к цели, а не только как к средству»

Основание человеческой нравственности тоже имеет априорную форму («категорический императив» – безусловное повеление) Действуя в соответствии с императивом, человек выходит из-под влияния внешних причин и поступает по-настоящему свободно. В таком свободном поступке он впервые открывает самого себя

Слайд 12Иоганн Готлиб Фихте (1762-1814) Понятие того, что находится за пределами познания («вещь в себе») самопротиворечиво – ведь мы знаем, что это непознаваемое существует Поэтому само «Я» (самосознание как всеобщая структура, присущая всем мыслящим существам) во взаимодействии с «не-Я» и создаёт предметы опыта, и познаёт их Если Кант утверждает, что субъект определяет, как существуют предметы опыта, то Фихте – что они вообще существуют: невозможно сказать, каковы были бы предметы опыта, если бы не было человеческого сознания, и можно было вообще что-либо сказать об их существовании

Слайд 13Самосознание абсолютно: это – единственная структура, которая является субъектом и в то же время – объектом для самой себя. Поскольку ничего больше не имеет такой структуры, то самосознание не могло возникнуть ни из чего иного, а само утвердило себя таким, как оно есть Абсолют – это то, что существует только благодаря самому себе + то, благодаря чему существует всё остальное

«Вещей в себе не существует. Я – абсолютно»

Слайд 14Самосознание абсолютно только как тождество Я и не-Я, духа и природы, сознания и бессознательной материи Абсолют не может быть познан с помощью рассуждений, поскольку он сам является основой всякого знания и поэтому предшествует всякому рассуждению

«Я и природа – одно»

Фридрих Вильгельм Йозеф Шеллинг (1775-1854)

Слайд 15Постичь абсолют можно лишь посредством интуиции – через переживание своего тождества с миром как единым целым. В этом переживании человеку открывается, что всё в мире тождественно всему и что всё есть одно Интуитивное познание абсолюта – это абсолютное знание

«Не то, что мните вы, природа: Не слепок, не бездушный лик – В ней есть душа, в ней есть свобода, В ней есть любовь, в ней есть язык...»

Ф.И. Тютчев (близкий друг Шеллинга)

Слайд 16Георг Вильгельм Фридрих Гегель (1770-1831): абсолютный идеализм (1) Развитие человеческого сознания совершается благодаря обществу, которое как бы принимает человека у природы со всеми его природными свойствами и стремлениями (2) В свою очередь, природа не является предельным источником происхождения человека – она управляется внешними ей, нематериальными законами (3) Эти законы – отражение идеальных структур, Понятий (≈ идеи Платона), во взаимосвязанном виде содержащихся в разуме абсолютной Идеи (= Бога)

Слайд 17В отличие от Канта Гегель видит источник порядка в природе не в конечном субъекте, а в абсолюте В отличие от Шеллинга Гегель понимает абсолют не как простое неразделимое тождество Я и природы, а как божественный разум, содержащий в себе систему Понятий Всякое развитие имеет духовную основу – диалектическое самодвижение Понятий в божественном разуме. Источник развития – противоречие каждого отдельного предмета с самим собой и его ограниченность по сравнению с всем существующим

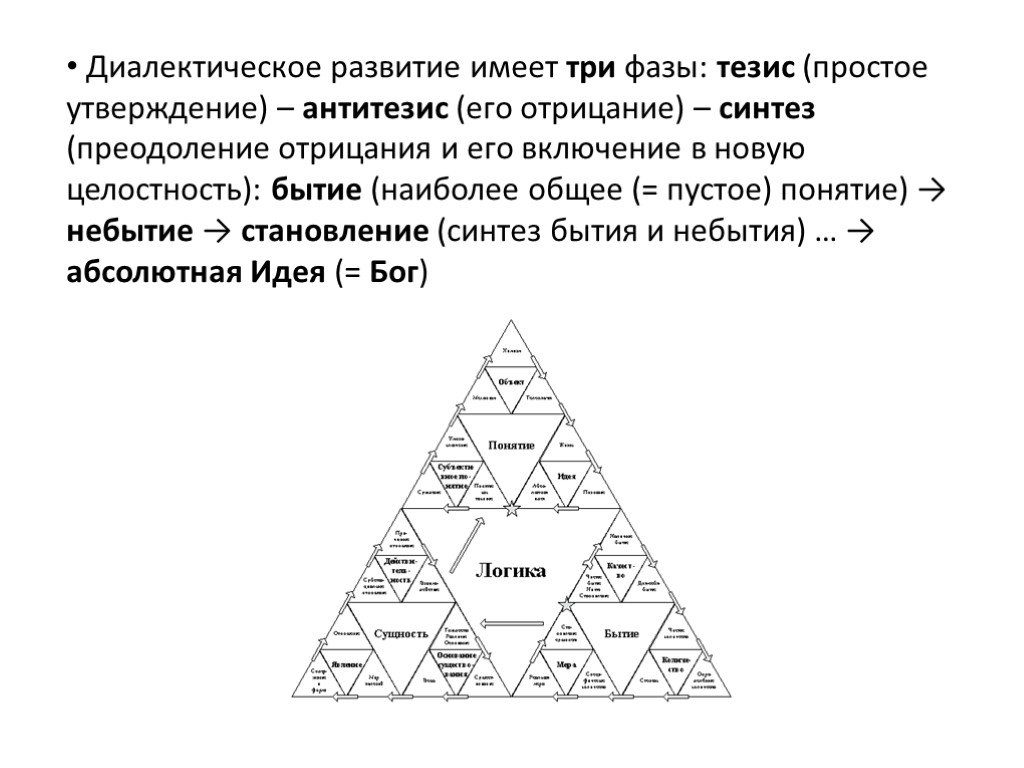

Слайд 18Диалектическое развитие имеет три фазы: тезис (простое утверждение) – антитезис (его отрицание) – синтез (преодоление отрицания и его включение в новую целостность): бытие (наиболее общее (= пустое) понятие) → небытие → становление (синтез бытия и небытия) … → абсолютная Идея (= Бог)

Слайд 19Эти законы организуют природу таким образом, что она порождает человека, а человек благодаря обществу и историческому опыту всего человечества в итоге оказывается способным познать как своё происхождение из природы, так и свой общий с природой исток – Идею. Цель истории – самопознание и свобода человечества «Феноменология духа», «Наука логики», «Энциклопедия философских наук»

Но развитие также реализуется в природе, обществе и человеческой истории. Хотя природа есть нечто внешнее по отношению к Идее, она, тем не менее, управляется в соответствии с законами Идеи (то есть в соответствии с Понятиями)

«В человеке самопознание Духа приходит к завершению»

Слайд 20Критика немецкой классической философии. Отказ от христианства Гегель – вершина новоевропейской философии: попытка объединить все области знания (включая рациональное содержание христианства) на философских основаниях – но не по образцу математики (Декарт), а на принципах диалектики Три направления критики: 1. Исторический материализм (марксизм) – против теоретического отношения к действительности как к осуществлению идеи, за практическое преобразование общества на наиболее справедливых (коммунистических) началах

Слайд 21Людвиг Фейербах (1804-1872): критика Гегеля с позиций антропологизма (áнтропос – греч. «человек»)

«Не Бог создал человека, а человек – Бога»

Абсолютный идеализм Гегеля – это рационализированная религия, а религия – это «отчуждение» духовной сущности человека и наделение её самостоятельным бытием Но человек – не творение Бога, а наиболее совершенная часть вечной природы. Любовь к Богу – «отчуждённая» любовь к человеку, и она должна быть направлена на человека

Слайд 22Карл Маркс (1818-1883) (1) Фейербах прав: человек – высшее существо для человека → человеческая эмансипация (ликвидация отношений, при которых человек «обесчеловечен» – унижен и порабощён) ↓ Первично экономическое отчуждение: труда, его продукта, сущности человека и человека от человека → преодоление «самоотчуждения» человека через ликвидацию частной собственности = возвращение человека «к самому себе» при коммунизме

Слайд 23(2) Человек определяется через общественные отношения, а общество изменяется не вследствие изменения сознания, но вследствие практики – деятельности, преобразующей общество и природу Основные виды практической деятельности – производственная (изменение природы при создании материальных благ для удовлетворения потребностей) и революционная (борьба за изменение общества) Формы собственности на средства производства определяют производственные отношения, а значит, характер общества и составляющих его классов (собственники средств производства господствуют над теми, кто на них трудится)

Слайд 24Периодизация истории: племенная, античная (рабовладельческая), феодальная, капиталистическая и будущая коммунистическая формы собственности и соответствующие типы обществ

(3) Созданные буржуазией гигантские производительные силы переросли узкие рамки буржуазных производственных отношений. Они всё больше приобретают общественный характер и потому требуют общественной собственности (переход к коммунизму)

«Буржуазной общественной формацией завершается предыстория человеческого общества, и люди начинают сознательно сами творить свою историю»

Слайд 25Коммунизм: общественная собственность на средства производства (но общество не подчиняет себе индивида); труд как внутренняя потребность без «отчуждения» его продуктов от человека, человека от самого себя и людей друг от друга; потребление в соответствии с естественными потребностями; автоматизация производства жизненно необходимой продукции (4) Свой метод мышления Маркс определял как диалектический: но у Гегеля диалектика имеет своим основанием саморазвитие Духа, а у Маркса – материального производства «Капитал»

Слайд 26В.И. Ленин (1870-1924): возможность социалистической революции в стране с несформировавшейся индустрией и капиталистическими отношениями + ключевая роль партии (а не самого пролетариата, пока не вполне осознавшего свою революционную роль) Л.Д. Троцкий: для осуществления социализма необходима революция в мировом масштабе (теория «перманентной» революции) И.В. Сталин: социализм может быть построен и в одной стране, если позволяют внутренние ресурсы

«Партия должна взять на себя роль руководителя пролетариата!»

Слайд 27Франкфуртская школа марксизма. Теодор Адорно (1903-1969): негативная диалектика

«Современный пролетариат интегрирован в капиталистическую систему, поэтому вместо революции остаётся критиковать существующую капиталистическую идеологию во всех её проявлениях»

Прежняя философия, в особенности диалектика Гегеля, стремилась к достижению абсолюта и замыканию всего существующего в системе

Движение от тезиса к антитезису и синтезу (= отрицанию отрицания) – это форма оправдания существующего порядка вещей

Философия должна быть критической – воплощать в себе дух постоянного отрицания: отрицать любые тенденции к замыканию в системе, к подчинению и манипуляции, к господству человека над человеком

Слайд 282. Позитивизм – против умозрительных методов познания природы и общества Огюст Конт (1798-1857): основатель позитивизма и научной социологии Три стадии интеллектуального развития человечества: теологическая («фиктивная», до 1300 г.), метафизическая («абстрактная», 1300-1800 гг.), последняя и высшая – научная («позитивная», начиная с XIX в.) Философия, как и религия, уже сыграла свою роль в развитии человеческого познания и должна уступить место науке: только наука способна дать позитивное знание о мире, она должна охватить все сферы человеческой деятельности и обеспечить им прочное основание

Слайд 29Главное в науке – факты, несомненные и устойчивые данные; они приносят позитивное знание. Основное дело науки – собирать факты и систематизировать их, не строя теорий насчёт их возможных причин. Поэтому основной метод научного познания – наблюдение, а главная функция науки – описание

Герберт Спенсер, Джон Стюарт Милль

Наука и позитивная философия помогут создать саморегулирующееся общество, построенное на началах любви, порядка и прогресса

Слайд 30Джон Стюарт Милль (1806-1873): инструментализм Научное знание – результат обобщения единичных фактов, приведенных в систему, которая устанавливает отношения между частными явлениями и более общими принципами (законами) Законы природы – проявления регулярности при обобщении опытных данных; полезны для объяснения и предсказания последних, но не дают знания, которое могут принести только конкретные факты или индуктивные умозаключения Но: индукция – умозаключение от частного к частному (а не к общему)

Слайд 31Развитие научного знания – последовательное накопление знаний о единичных фактах (ср. с учением схоластического номинализма). Общие утверждения, получаемые в результате индукции, играют полезную, но чисто инструментальную роль: они помогают сохранить знание о множестве конкретных фактов

«Знание – это всегда знание единичного. Общие положения и теории – инструментальны»

Слайд 323) Иррационализм – против представления о том, что мир основан на разумном порядке. Озабоченность проблемами отдельной личности – уникальной и несводимой к общим (рационалистически понимаемым) принципам мироздания Артур Шопенгауэр (1788-1860): критика Гегеля на основе собственной интерпретации Канта; обращение к восточной философии – буддизму и Упанишадам

(1) «Мир есть моё представление... Всё, что принадлежит и может принадлежать миру, неизбежно отмечено печатью этой обусловленности субъектом и существует только для субъекта»

«Мир есть воля и представление»

Слайд 33(2) Мир есть воля. Кант: практическое познание, опирающееся на свободную волю, выше теоретического. Шопенгауэр: воля независима от разума, она есть «абсолютно свободное хотение», не имеющее причин и оснований, первоначало и абсолют. Рационализм ложен: воля (мотивы, желания, стремления) – не придаток разума, она сама направляет его деятельность (3) Бытие мира зависит от первого сознательного существа, но само это существо зависит от цепи событий в мире, предшествующих его жизни. Поэтому уже первое представление, с которого начинается бытие мира, неразрешимым образом противоречиво

Слайд 34Волевые начала развиваются в природе до высшей, человеческой, воли. Каждая высшая ступень поглощает собою все низшие и включает в себя их стремления Пессимизм (против оптимизма): всё в мире детерминировано, предопределено взаимосвязью причин и следствий; свободы не существует и особенно мучительно для человека осознание этого Но: чем сдержаннее потребности человека и чем больше сострадание к другим людям, тем больше надежд на спасение от зла и страданий «Мир как воля и представление»

Слайд 35Фридрих Ницше (1844-1900): отказ от рационального обоснования мысли, ориентация не на истину, а на толкование и оценку, афоризм, притчу и поэзию (1) «Воля к власти» и «перспективизм». Основное свойство всего живого, жизни вообще – воля к власти. Это не желание власти, а стремление к максимальному самоутверждению – осуществлению собственных жизненных сил Истины не существует, есть лишь различные «перспективы», с которых каждый по-своему рассматривает, представляет, оценивает себя и мир. Поэтому невозможно в полной мере понять мир, не учитывая человека как силу, устанавливающую перспективы: «Против позитивизма, утверждающего, что существуют лишь факты, сказал бы я: нет, именно фактов не существует, а только интерпретация»

Слайд 36(2) Нигилизм. Начиная со времён Сократа в воле к власти торжествует отрицание, и жизнь приобретает слабые, упадочные формы: Сократ отверг трагическое восприятие жизни и примирение с ней в пользу безжизненного рационализма и морали, стал судить жизнь по мерке превосходящих её ценностей Это отрицание жизни было подхвачено Платоном, христианством, философией и наукой нового времени: они учат о «двух мирах» (реальном и идеальном), тогда как мир жизни един и целостен

Слайд 37«Нигилизм слабых»: «злопамятство» (насильственное ограничение сил жизни в других), нечистая совесть («жизнь недостойна без «высших» ценностей») Дальнейшие этапы: смерть Бога («Бог мёртв», человек убил Бога, встав на Его место и взвалив на себя новое бремя – человеческие ценности морали, пользы, прогресса), последний человек («всё суета сует и лучше погибнуть в бездействии») и человек, который желает гибели (воля к ничто – активное саморазрушение) Ничто больше не является истинным; Бог умер; нет морали; всё позволено

Слайд 38«Нигилизм сильных» – нигилизм побеждает себя, пробуждается новая воля к бытию «Переоценка ценностей» духовной аристократией: «...Нельзя ли перевернуть все ценности? и, может быть, добро есть зло? а Бог – выдумка и ухищрение дьявола? И может быть, в последней основе всё ложно? И если мы обмануты, то не мы ли, в силу того же самого, и обманщики?» (3) «Сверхчеловек»: «человек – это то, что должно быть преодолено». «Сверхчеловек» (Übermensch) – преобразование сущности человека; сосредоточение в человеке всего, что может быть утверждено, высшая форма бытия – свободное творчество во имя жизни («по ту сторону добра и зла»)

Слайд 39(4) Вечное возвращение и «любовь к судьбе» (amor fati) Мир находится в вечном становлении и возвращается к самому себе, поэтому желая чего-то, нужно желать и его вечного возвращения (абсолютное утверждение), любить свою судьбу в вечности

«Так говорил Заратустра», «По ту сторону добра и зла»

«Человек – это канат над пропастью, натянутый между животным и сверхчеловеком»

Слайд 40Итог развития новоевропейской философии: кризис западного христианства и распад всеохватывающего мировоззрения, которое систематически объединяло бы все области человеческого знания и веры

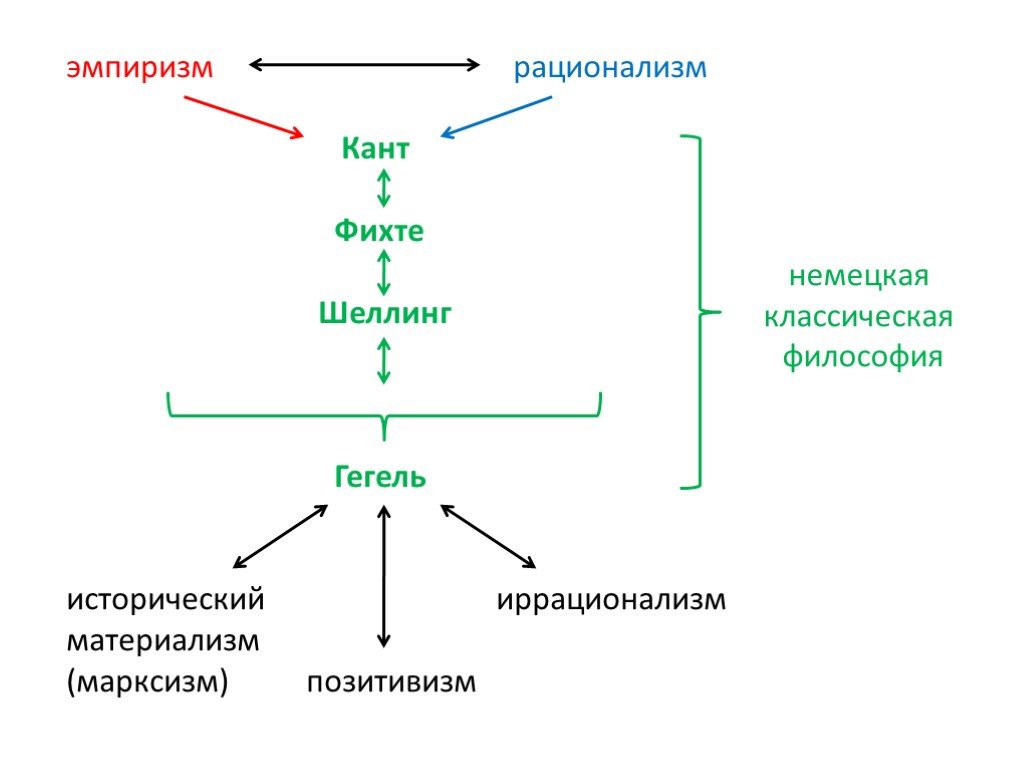

Слайд 41эмпиризм рационализм Кант Фихте Шеллинг Гегель исторический иррационализм материализм (марксизм) позитивизм

немецкая классическая философия

Слайд 42Философия ХХ века 1. Психоанализ и аналитическая психология Зигмунд Фрейд (1856-1939), австрийский врач-психиатр Душа (психика) человека – это не только его сознание, но и «бессознательное»: не столько то, что забыто или не осознаётся человеком, сколько «область» вытесненных из сознания желаний, источником которых является «либидо» – половое влечение, сексуальная «энергия» (позже – все проявления любви) Источник конфликта человека с самим собой: реализации желаний мешает «предсознание», осуществляющее их «цензуру», поскольку бессознательное действует согласно «принципу удовольствия», а предсознание – согласно «принципу реальности»

Слайд 43Бессознательное содержит в себе «комплексы» (термин Юнга) – сложные психические структуры, обусловливающие поведение человека («Эдипов комплекс») Закономерности функционирования бессознательного могут быть изучены на материале сновидений и свободных ассоциаций «Импульсы» либидо могут подавляться, реализовываться, «сублимироваться» в формы деятельности, не связанные с половым влечением Вся человеческая культура и религия созданы на основе биологически обусловленного процесса превращения сексуального инстинкта человека в другие, сублимированные виды деятельности

Слайд 44Концепция 1920-1939 гг.: (1) Оно («область» инстинктов и влечений), из которой возникают Я (реализует / запрещает «позывы» Оно, соотнося их со Сверх-Я и обществом) и Сверх-Я («инстанция» нравственности – соотносит мысли и поступки с общественными нормами) (2) Эрос (инстинкт жизни и полового размножения) и более фундаментальный – Танатос (инстинкт смерти и самоуничтожения) Критика: невозможность научного подтверждения и оценки психоаналитчисеки теорий

«Культура, с одной стороны, ограничивает неконтролируемые сексуальные и агрессивные инстинкты человека, а с другой – делает его больным и несчастным»

Слайд 45Карл Густав Юнг (1875-1961), швейцарский врач, психолог и философ Либидо охватывает все влечения и стремления, а не только сексуальные («жизненная энергия»); бессознательное содержит не только инстинкты и влечения Первично не индивидуальное, а «коллективное» бессознательное (не обусловленное событиями индивидуальной душевной жизни) Содержание коллективного бессознательного: инстинкты и «архетипы» («первообразы») – эмоционально заряженные образы, соотносящиеся с инстинктами и вызывающие чувство «священного»

Слайд 46Архетипы – наследие психической истории человечества; дают материал для религиозных образов и символов, мифов, сказок и снов («тень», «анима» / «анимус», «великая мать», «мудрец» / «мудрая женщина», схождение души в царство мёртвых) Задача человека и культуры – интеграция содержания бессознательного в сознание, достижение целостности, гармонии между рациональным и иррациональным. Преобладание одной из сторон может вести к дезинтеграции сознания либо к его оскудению

«Лишь овладев содержанием бессознательного, человек в полной мере обретает себя»

Слайд 472. Экзистенциализм (от лат. existentia – «существование») Предшественники: Сёрен Кьеркегор (1813-1855), Лев Шестов (1866–1938) В отличие от всего остального человек определяется не через сущность и её свойства (в первую очередь разум), а через особенности своего существования («экзистенции») и отношения к нему (1) Экзистенция – это не сам факт существования человека и не простое ощущение жизни, а переживание и осознание собственного существования в мире, открытости миру. Экзистенция не замкнута в себе и всегда направлена на иное – мир как целое, людей, предметы

Слайд 48Феноменология Эдмунда Гуссерля (1859-1938) – анализ деятельности сознания: основное свойство сознания – интенциональность (направленность на предметы) Атеистический экзистенциализм(Жан-Поль Сартр, Альбер Камю): Бог умер, поэтому человек принципиально смертен – его существование направлено к ничто, а жизнь без Бога в пределе абсурдна – смысл произвольно устанавливает сам человек Религиозный экзистенциализм (Карл Ясперс, Мартин Хайдеггер): в обращённости к миру и к другому или в «пограничных» ситуациях (в глубочайших потрясениях, перед лицом смерти) человеку открывается подлинный смысл его существования (поскольку за миром стоит Бог)

Слайд 49Карл Ясперс (1883-1969)

Жан-Поль Сартр (1905-1980)

Мартин Хайдеггер (1889-1976)

Альбер Камю (1913-1960)

Слайд 50(2) Главная особенность экзистенции – существование во времени (временность). Но это не безразличное физическое время, а личностное: время дела, заботы, радости, скуки, ожидания; оно течёт из будущего, с которым связаны проекты собственной жизни, выбор и реализация возможностей, надежда. Но временность экзистенции означает и её конечность – ограниченность смертью Историчность: человеческое существование всегда находит себя в определенной ситуации, в которую оно «заброшено» и с которой вынуждено считаться. Принадлежность к определенному народу, сословию, наличие у индивида тех или иных биологических, психологических и других качеств, все это – выражение изначального характера экзистенции как «заброшенности»

Слайд 51Сартр и Камю: трансценденция иллюзорна, за ней стоит ничто, которое есть глубочайшая тайна экзистенции (нигилизм)

(3) Трансцендирование (от лат. trans-cendere – «выходить за пределы»): устремлённость человека за пределы собственного существования

Религиозный экзистенциализм: трансцендентное («выходящее за пределы человеческого существования») – это не ничто, а Бог. Ясперс и поздний Хайдеггер: трансцендентное – реально, однако его невозможно познать рационально, можно лишь «открыться» для «встречи» с ним

Слайд 52(4) Трансцендирование выражается в способности экзистенции к свободе, которая начинается за пределами социальных, экономических, правовых, культурных отношений Религиозный экзистенциализм: подлинную свободу можно обрести лишь в Боге Атеистический экзистенциализм (Сартр): свобода – в полной независимости от наличных условий существования; человек сам создает себя (но это возможно потому, что человек принципиально одинок и лишен какой бы то ни было основы в мире)

Слайд 53Свобода – бремя, которое должен нести человек, поскольку он – личность. Он может отказаться от свободы, стать «как все», но только ценой отказа от своей личности Отказавшись от свободы, человек оказывается в мире, где всё анонимно, где никто ничего не решает, а потому не несёт ни за что ответственности. Общение людей в таком мире не может быть подлинным, фальшивы даже любовь и дружба – в тех формах, которые установлены обществом Единственный способ подлинного общения (Камю) – это объединение в бунте против «абсурдного» мира, против конечности и смертности человека, бессмысленности его существования

Слайд 54Критика: экзистенциализм не объясняет, как совместить способность человека к творчеству и созиданию с устремленностью экзистенции к ничто, концу, смерти. Ведь перед лицом ничто всякое устремление, всякое творчество с самого начала обречено на крушение, перед лицом ничто незачем строить. Поэтому экзистенциалисты (прежде всего Сартр и Камю) склонны скорее к бунту, чем к созиданию

Слайд 553. Аналитическая философия Подход к решению философских проблем не через изучение сознания (как в немецкой классической философии), а через анализ языковых средств выражения – путём выявления логической структуры языка либо путём выяснения закономерностей обыденного языка

Готлоб Фреге (1848-1925) Разработка языка символической (математической) логики (идея Лейбница). Формализация и ускорение решения логических и философских проблем

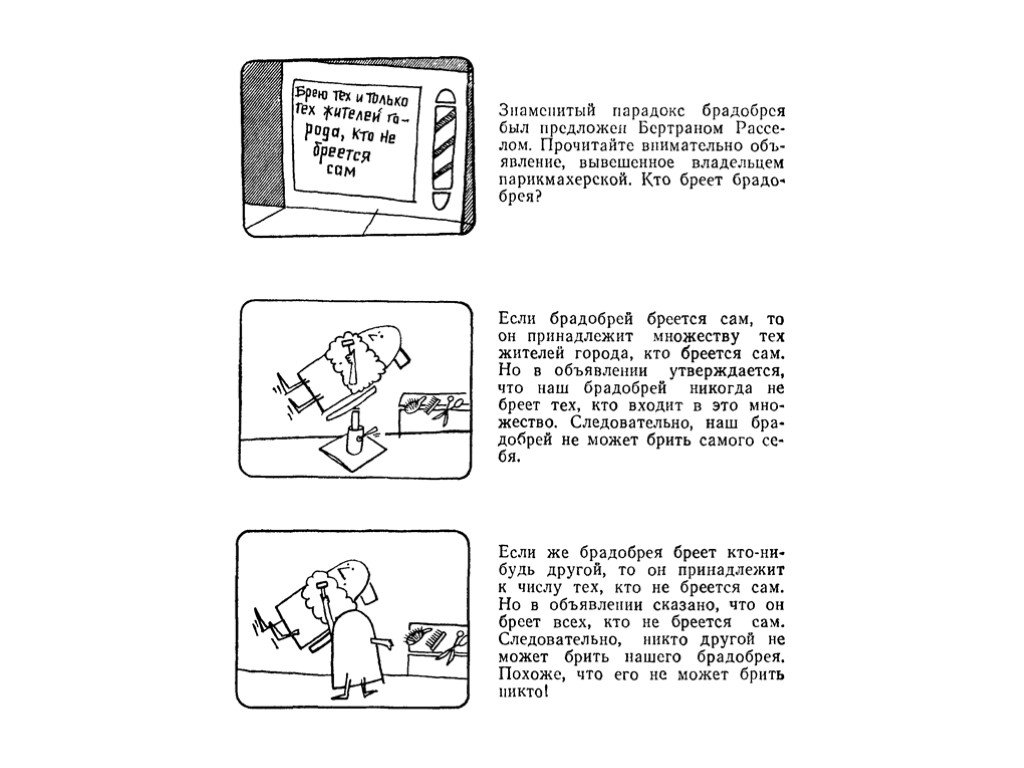

Слайд 56Редукция арифметики к логике (логицизм) на основе понятия класса: число – класс всех классов, которые имеют одинаковое количество предметов; «0» – класс всех тех классов предметов, которые нетождественны себе, «1» – класс классов, тождественных нуль-классу Парадокс в связи с классом всех классов, являющихся собственными элементами (письмо Рассела) Теоремы Курта Гёделя (1932): о неполноте (1) и о непротиворечивости (2) формальных систем, достаточно сложных, чтобы включать в себя язык арифметики. Невозможность самообоснования логицизма

Слайд 58Бертран Рассел (1872-1970) и Джордж Эдвард Мур (1873-1958): вместо «абсолютного идеализма» (целостность, главенство целого над частями, «внутренние отношения») – плюрализм, атомизм, анализ (два противоположных мировоззрения)

Джордж Эдвард Мур: обыденный язык и здравый смысл Анализ – «перевод», замена одних выражений другими, тождественными им по смыслу

Слайд 59Истинность наиболее общих положений (о существовании внешних вещей, других людей) заложена в способе мышления человека. Человек не знает, откуда ему известны многие бесспорные истины, но знает их с очевидностью, а попытки их оспорить приводят к путанице и противоречиям в языке Бертран Рассел: формализованный язык и теория «внешних отношений» Эмпиризм с опорой не на психологию, а на математическую логику (≈ теория познания, основание философии – задаёт онтологию)

Слайд 60Логицизм: математика – отрасль логики (для разрешения парадокса Фреге – теория типов, ср. теория метаязыков Тарского) Высказывание – переменная, зависящая от входящих в него выражений (целое определяется частями, а не наоборот); анализ: от семантики – к синтаксису «Атомизм» логики → «атомизм» онтологии Людвиг Витгенштейн (1889-1951) (1) «Логико-философский трактат» (1921): мир имеет онтологию, соответствующую логике Рассела

Слайд 61Мир состоит из фактов (а не вещей), сложных и простых (элементарных), которые состоят из объектов в той или иной конфигурации. Объекты – просты и постоянны; события – возможные (изменяющиеся) конфигурации объектов Элементарные высказывания – «картины» элементарных фактов (событий). Совокупность истинных предложений – «картина» мира (разные языки дают разные «картины» мира) Граница смысла: осмысленные высказывания – о фактах; логические – формальны (тавтологичны; не несут нового смысла). Философия должна быть «критикой языка» (ср. Кант) «О чём невозможно говорить, о том следует молчать» (нравственность, религия, смысл жизни)

Слайд 62(2) «Философские исследования» (1953): значение = употребление (прагматика вместо поиска идеальных структур); «языковые игры» – разные, каждая со своими правилами; «формы жизни» Язык – часть социального взаимодействия, бытующая только в нём, форма социальной жизни