Слайд 1Современные представления о заикании. Психолого-педагогический аспект.

Слайд 3История изучения

Изучение заикания на протяжении более 100 лет шло мульти-дисциплинарным путем. Оно основывалось на классических трудах в области неврологии (А. Куссмауль, И.П. Павлов, П.К.Анохин, Н.А. Бернштейн, В.М.Бехтерев, М Е. Шуберт и др.), психологии и нейропсихологии (Л.С. Выготский, А.Р. Лурия, А.Н.Леонтьев, А.В.Петровский, В П. Зинченко), нейрофизиологии (Н.И. Жинкин, Е.Н. Соколов, Е.Д. Хомская), психиатрии (Н Н. Трауготт, В.А. Гиляровский, А.Е. Личко, Г.Е. Сухарева, Б.Д Карвасарский).

Слайд 4(продолжение)

Непосредственно заикание и методы его преодоления также изучались специалистами различных областей знании, среди которых достойное место заняли и дефектологи. Следует отметить имена таких исследователей, как Г.Д. Неткачев, М.И. Панкин, И А. Сикорский, Б.Д Драпкин, Л.М.Белякова, Н.П. Тяпугин, Ю.А. Флоренская, В.И. Селиверстов, А.Б. Хавин, И.К. Хмелевский, Н.А. Власова, И.Ю.. Асатиани, Н.М. Абелева, Л.З. Андронова-Арутюнян, А.В. Ястребова и др.).

Слайд 5Такой всесторонний подход обусловлен своеобразием заикания и его психологической тяжестью для заикающегося. Распространенность этого дефекта речи велика во всех странах, в нашей стране она колеблется от 1,5 до 2% (по данным В.М. Шкловского). Как правило, заикание приводит к изменениям личности заикающегося и вытекающей отсюда социальной депривации, развитию комплекса неполноценности.

Слайд 7Современные представления о заикании

Традиционно заикание определяется как нарушение плавности и слитности речи (А.И. Сикорский, М.Е. Хватцев и др.). Однако в настоящее время учение о заикании существенно видоизменилось, и такая формулировка не исчерпывает сложившихся представлений о данном виде патологии речи. Его современная трактовка дается в монографии В.М. Шкловского «Заикание» вышедшей в 1994 году. Ведущий в этой области российский специалист определяет заикание как «дискоординаторное судорожное нарушение речи, возникающее в процессе общения по типу системного речедвигательного невроза и проявляющегося в нейромоторном дефекте»

Слайд 8Дискоординаторное нарушение следует понимать как несогласованность в работе различных отделов речевого аппарата. Термин «нейромоторный» означает неполноценность в управлении этими движениями со стороны соответствующих нервных структур. В. М. Шкловский считает, что одни виды заикания имеют место при нервно-психических заболеваниях, другие — при органических поражениях головного мозга, т.е. имеют органическую «почву», проявляющуюся в наличии у заикающегося неврологической симптоматики. Наряду с термином органическая «почва» он употребляет термин «патопластический фон», применимый к тем случаям, когда имеется не повреждение зон мозга, а отсутствует необходимая связь между отдельными его участками т.е. нарушена пластика нервных процессов.

Слайд 9Причины заикания

Еще Хр. Лагузен (1838) к причинам заикания относил аффекты, стыд, испуг, гнев, страх, сильные ушибы головы, тяжелые болезни, подражание неправильной речи отца и матери. И. А. Сикорский (1889) первым подчеркнул, что заикание свойственно детскому возрасту, когда развитие речи еще не окончено. Решающую роль он отводил наследственности, считая иные психологические и биологические причины (испуг, ушиб, инфекционные болезни, подражание) лишь толчками, нарушающими равновесие неустойчивых у детей речевых механизмов. Г. Д. Неткачев (1909) причину заикания искал в неправильных методах воспитания ребенка в семье и считал вредным как суровое, так и заласканное воспитание.

Слайд 10Зарубежные исследователи в качестве причин возникновения заикания выделяли неправильное воспитание детей (А. Шервен, 1908); астенизацию организма вследствие инфекционных заболеваний (А. Гутцман, 1910); косноязычие, подражание, инфекции, падения, испуг, леворукость при переучивании (Т. Гепфнер, 1912; Э. Фрешельс, 1931). Таким образом, в этиологии заикания отмечается совокупность экзогенных и эндогенных факторов.

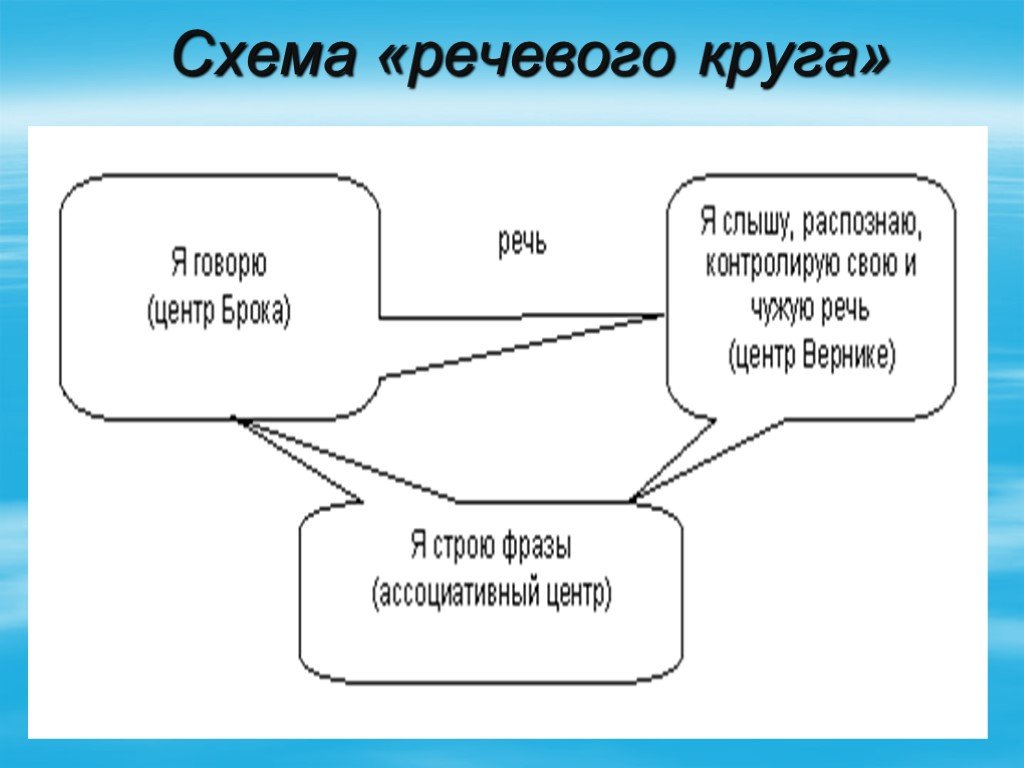

Слайд 11Схема «речевого круга»

Слайд 12Психические и социальные причины заикания

К данным причинам относятся: кратковременная - одномоментная - психическая травма (испуг, страх); длительно-действующая психическая травма, под которой понимается неправильное воспитание в семье: избалованность, императивное воспитание, неровное воспитание, воспитание “примерного” ребенка; хронические конфликтные переживания, длительные отрицательные эмоции в виде стойких психических напряжений или неразрешенных, постоянно закрепляемых конфликтных ситуаций; острая тяжелая психическая травма, сильные, неожиданно возникающие потрясения, вызывающие острую аффективную реакцию: состояние ужаса, чрезмерной радости;

Слайд 13Также сюда относятся: неправильное формирование речи в детстве: речь на вдохе, скороговорение, нарушения звукопроизношения, быстрая нервная речь родителей; перегрузка детей младшего возраста речевым материалом; несоответствующее возрасту усложнение речевого материала и мышления (абстрактные понятия, сложная конструкция фразы); полиглоссия: одновременное овладение в раннем возрасте разными языками вызывает заикание обычно на каком-нибудь одном языке; подражание заикающимся.

Слайд 14Различаются две формы такой психической индукции: пассивная - ребенок непроизвольно начинает заикаться, слыша речь заикающегося; активная - он копирует речь заикающегося; переучивание леворукости. Постоянные напоминания, требования могут дезорганизовать высшую нервную деятельность ребенка и довести до невротического и психопатического состояния с возникновением заикания; неправильное отношение к ребенку учителя: излишняя строгость, суровость, неумение расположить ученика -- может служить толчком для появления заикани

Слайд 15Известно немало наблюдений, свидетельствующих о тесной связи заикания с левшеством. На это указывает большой процент левшей среди заикающихся, значительно превышающий процент левшества в популяции. Есть указания также на то, что заикание нередко возникает при перевоспитании леворукости на праворукость. В тех случаях, когда переучивание происходит грубо, а также в неадекватно сжатые сроки, у ребенка может появиться заикание. Следует учесть, что при левшестве у детей наблюдаются высокая общая эмоциональность, боязливость, тревожность и другие показатели, которые нередко ведут к невротическому реагированию при воздействии различных патогенных раздражителей.

Слайд 17Психолого-педагогическое обследование заикания

Обследование заикающихся должно быть комплексным. Оно должно включать психолого-педагогическое и логопедическое изучение заикающегося ребенка, а также анализ результатов медицинского обследования Врач определяет соматическое, неврологическое и психическое состояние заикающегося. Логопед обследует состояние речи заикающегося, особенности его личности, моторику. Прежде чем логопед приступает к обследованию, он тщательно должен изучить медицинскую и психолого-педагогическую документацию. Эта документация может содержать данные состояния интеллекта, слуха, зрения (заключения специалистов: психоневролога, отоларинголога, офтальмолога и др.). Кроме этого, документация может включать характеристики, составленные воспитателем, учителем, психологом и другими специалистами.

Слайд 18Обследование обычно состоит из трех этапов: сбор анамнестических данных; обследование состояния речи и моторики; изучение личностных особенностей заикающегося. Анамнестические сведения об индивидуальных особенностях развития речи и моторики каждого заикающегося дают возможность логопеду правильно оценить его состояние, а затем спланировать работу. Результаты обследования заикающегося обобщаются логопедом в виде психолого-педагогического заключения. В заключении необходимо отразить обобщенные данные всех аспектов изучения заикающегося, которые позволили выявить те или иные отклонения от нормы.

Слайд 19Методы воспитания здоровой речи у заикающихся

Методика устранения заикания крайне разнообразна. Можно сказать, сколько авторов — столько методов. Но в общем все они могут быть примерно разбиты на две системы: дидактический метод — гимнастика речи в той или иной форме под наблюдением руководителя (дидаскала); упражнения в произнесении отдельных звуков, слов, фраз и т. п. в разных вариациях; упражнения в артикуляции; упражнения в дыхании и т. п.; метод психического воздействия на больного — психотерапия: Либман, Фрёшельс, Гепфнер, у нас — Неткачев и др.

Слайд 20При устранении заикания у больного воспитываются, по возможности в естественных условиях речевой практики, здоровые речевые навыки и предотвращается наступление «срывов» усвоенных навыков. Особенно важным и в то же время трудным моментом в этой работе является выработка здоровых социально-классовых установок заики на среду и на свою речь, Нормальная работа организма во всех его проявлениях строго ритмична, — поэтому все воспитываемые движения (речевые и неречевые) у заики должны быть ритмичны. Все гимнастические упражнения должны быть пропитаны утрированным ритмом. Вот почему для заик так полезна всякая биомеханика, связанная со строгим ритмом, как-то: музыка, гимнастика, особенно ритмическая, некоторые виды спорта, плавание, гребля и т. п.

Слайд 21Наконец, одновременно с воспитательной работой в некоторых случаях необходимо и лекарственное, и физическое лечение, укрепляющее нервную систему. Существенным моментом успеха является оздоровление средовых воздействий на заику — в школе, в семье, в его производственном коллективе: сознательное и правильное отношение к заике со стороны окружающих — необходимый элемент всей системы перевоспитания заики.

Слайд 22Итак, в основе логопедической работы с заиками лежит: Воспитание гармонической, координированной, строго ритмической работы во всех элементах звукопроизносительного аппарата и во всей речи в целом; Выработка устойчивых социальных установок на социальную среду за счет уничтожения невротических, болезненных; Организация здоровой установки коллектива (семья, школа и т. п.) на заику.

Слайд 24Метод Сикорского.

Это синтетический метод, систематизировавший и впитавший в себя богатое наследие прошлого. В нем блестяще разработаны дидактические приемы — «гимнастика речи». Сущность этой «гимнастики» заключается в развитии всех физиологических элементов речи в отдельности с целью облегчения речевого акта как синтеза этих элементов. Психологическая же часть метода заключается, главным образом, во внушении заике смелости в речевых актах, в отвлечении внимания от «трудных звуков», «в умственных» упражнениях (умственная редакция фраз, упражнения в свободных ассоциациях и т. п.). Сикорский игнорирует коллективный метод, что отразилось и на всей его системе. Недостатками метода являются его схематичность, слабая разработка психотерапии, перегрузка механическими упражнениями и неучет социального момента.

Слайд 25Метод Гуцмана

В основе всей системы Гуцмана лежит дыхательная гимнастика, производимая в связи с разнообразными движениями тела; далее следует целая серия голосовых упражнений, начинающихся с придыхательного звука, а затем шепота и заканчивающихся гласным звуком на одном выдохе. В дальнейшем заика упражняется на согласных звуках, произнося их также на одном выдохе после чего соединяет их с гласными вначале произнося слоги очень тихо с некоторым усилением гласного. Далее идут упражнения в слитном однотонном произношении слов и фраз на одном дыхании, причем слоги произносятся с одинаковой скоростью и силой, с затягиванием последнего на остатке выдоха. Работа заканчивается упражнениями на словах и предложениях; при этом первый гласный растягивается, а все остальные произносятся, в темпе обычной речи, слитно, без перерывов, на одном выдохе

Слайд 26Метод Либмана.

В основу метода положено психологическое воздействие на заикающегося и в первую очередь по линии уничтожения страха перед речью, перед «трудными» звуками и т. п. Новейший метод его состоит из четырех основных моментов: 1. Объяснение заикающемуся физиологии нормальной и заикливой речи. 2. Медленное с растягиванием гласных чтение вместе с руководителем в унисон с естественной интонацией, при этом руководитель продолжает чтение, хотя бы заика остановился; после вынужденной остановки заикающийся присоединяется к чтению, а голос руководителя постепенно угасает, но руководитель все время следит за чтением 3. Повторение сначала коротких, а затем более длинных рассказов руководителя. 4. Самостоятельное чтение и пересказ. Заикающийся должен упражняться в речи и в присутствии посторонних, а в случае «физиологических затруднений» не поддаваться моторному напряжению.

Слайд 28Метод Фрёшельса.

Главные вехи метода: 1. Заикающимся разъясняется: а) что речь — прежде всего видоизмененный выдох (шепотный и громкий), б) что заикание происходит от неправильной артикуляции. 2. Подробно разъясняются все звукоустановки (3—4 беседы). 3. После нескольких упражнений в глубоком вдохе и медленном выдохе произносятся бессмысленные звуковые комплексы, чтобы содержание не отвлекало внимания от наблюдения над видоизменением при этом голосовыдыхательного тока (4—5 раз по 2—3 минуты ежедневно в течение недели). 4. Чтение, пересказ, беседы.

Слайд 29Заключение

Таким образом, обобщая все сказанное о сущности и патогенезе заикания, можно дать более широкое определение его: заикание — это своеобразный социальный невроз, характеризующийся тем, что на почве неполноценности организма и нарушения взаимосвязей между личностью и социальной средой, как раздражителем, устанавливаются по линии речевого контакта легко ранимые отношения, внешне проявляющиеся в судорожности речевой функции и болезненном комплексе всего речевого поведения заикающегося. Сложный и мало изученный механизм данного заболевания позволяет говорить о том, что данная проблема требует особого подхода при выявлении и устранении причин заболевания, что очень важно для деятельности педагога.