Слайд 1Презентация на тему: «Биография Игоря Васильевича Северянина (Лотарева)

Выполнила: Лопатченко Алена Ученица 11 класса «Б»

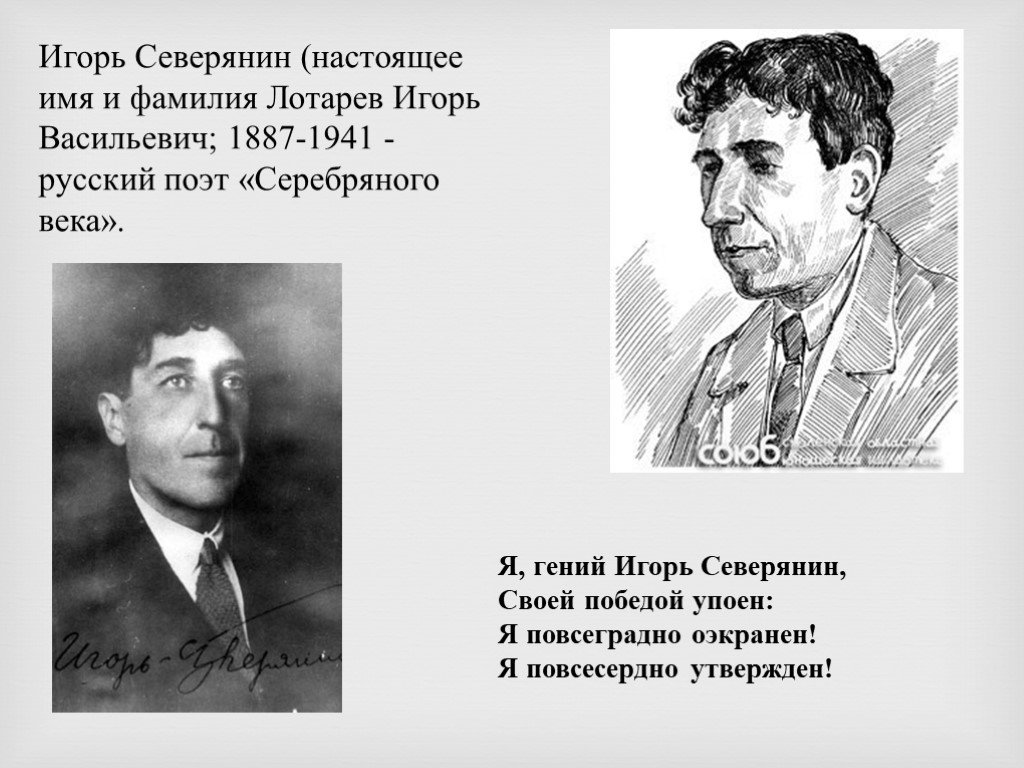

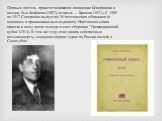

Слайд 2Игорь Северянин (настоящее имя и фамилия Лотарев Игорь Васильевич; 1887-1941 - русский поэт «Серебряного века».

Я, гений Игорь Северянин, Своей победой упоен: Я повсеградно оэкранен! Я повсесердно утвержден!

Слайд 3Начало литературной деятельности

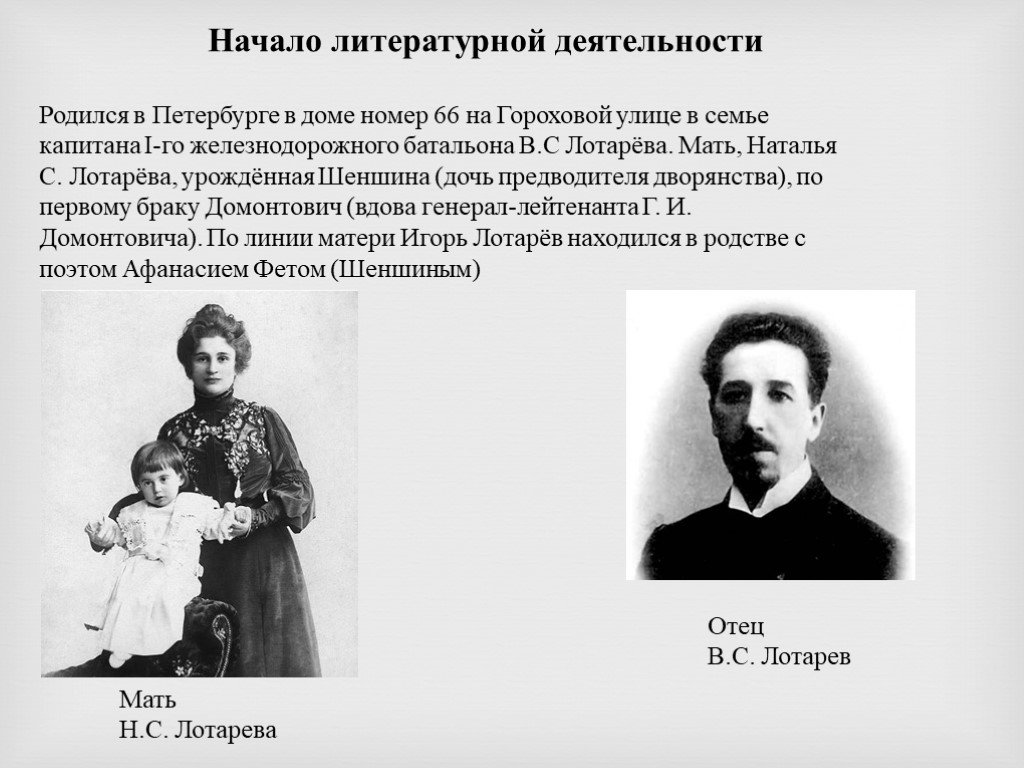

Родился в Петербурге в доме номер 66 на Гороховой улице в семье капитана I-го железнодорожного батальона В.С Лотарёва. Мать, Наталья С. Лотарёва, урождённая Шеншина (дочь предводителя дворянства), по первому браку Домонтович (вдова генерал-лейтенанта Г. И. Домонтовича). По линии матери Игорь Лотарёв находился в родстве с поэтом Афанасием Фетом (Шеншиным)

Отец В.С. Лотарев Мать Н.С. Лотарева

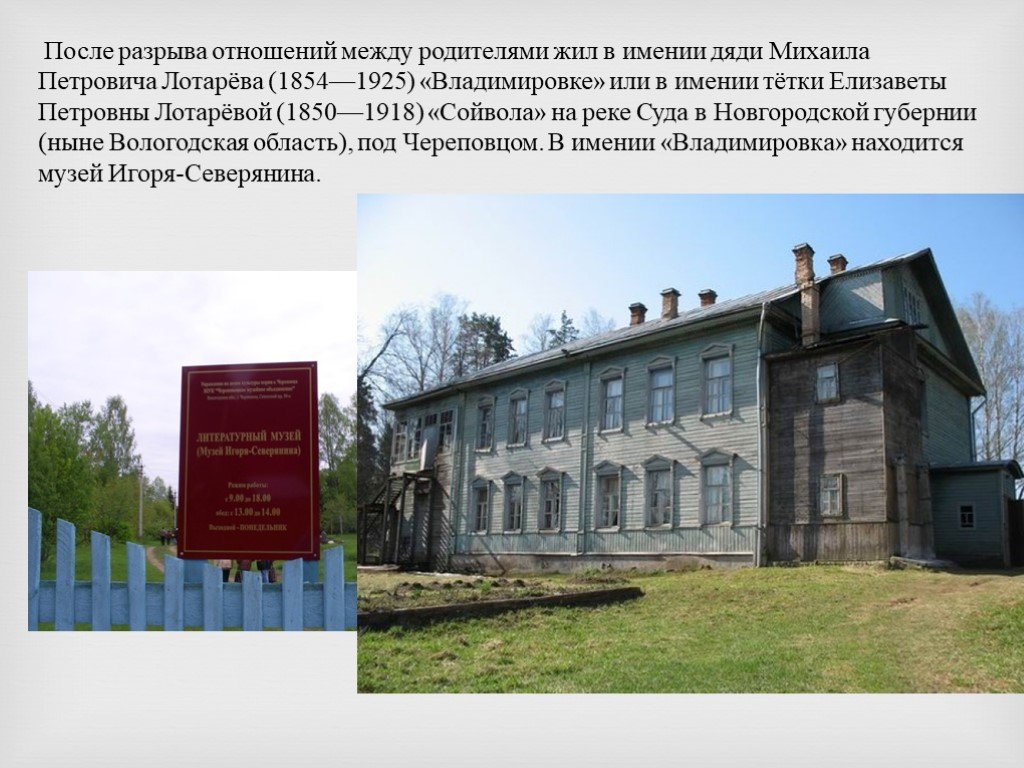

Слайд 4После разрыва отношений между родителями жил в имении дяди Михаила Петровича Лотарёва (1854—1925) «Владимировке» или в имении тётки Елизаветы Петровны Лотарёвой (1850—1918) «Сойвола» на реке Суда в Новгородской губернии (ныне Вологодская область), под Череповцом. В имении «Владимировка» находится музей Игоря-Северянина.

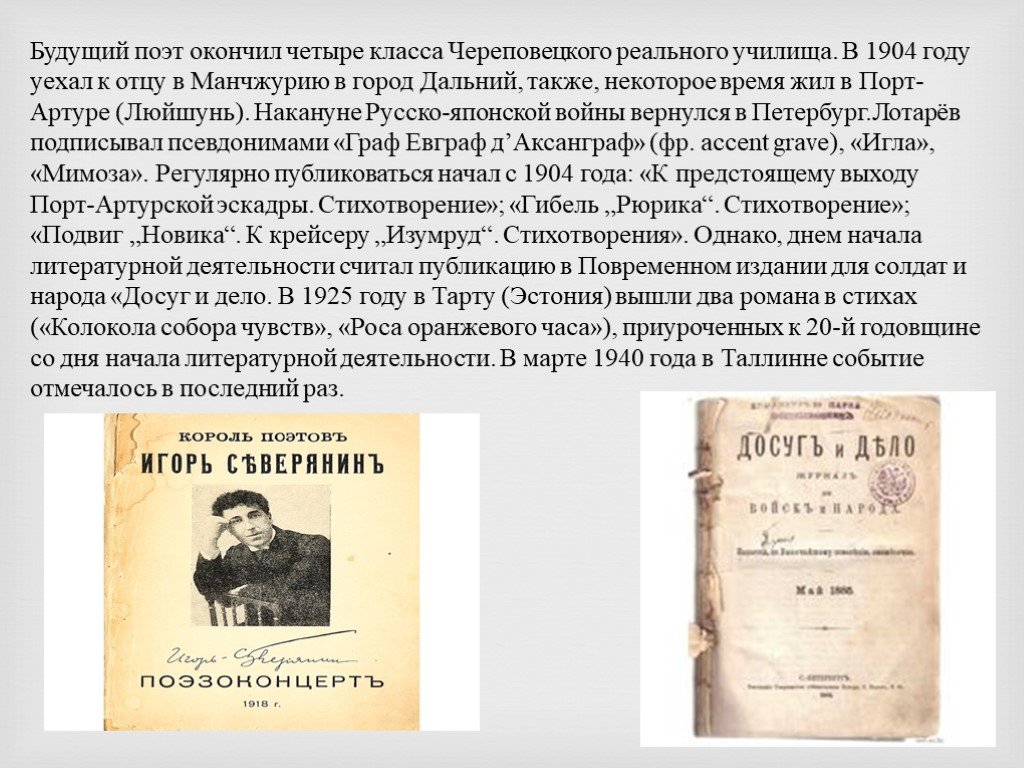

Слайд 5Будущий поэт окончил четыре класса Череповецкого реального училища. В 1904 году уехал к отцу в Манчжурию в город Дальний, также, некоторое время жил в Порт-Артуре (Люйшунь). Накануне Русско-японской войны вернулся в Петербург.Лотарёв подписывал псевдонимами «Граф Евграф д’Аксанграф» (фр. accent grave), «Игла», «Мимоза». Регулярно публиковаться начал с 1904 года: «К предстоящему выходу Порт-Артурской эскадры. Стихотворение»; «Гибель „Рюрика“. Стихотворение»; «Подвиг „Новика“. К крейсеру „Изумруд“. Стихотворения». Однако, днем начала литературной деятельности считал публикацию в Повременном издании для солдат и народа «Досуг и дело. В 1925 году в Тарту (Эстония) вышли два романа в стихах («Колокола собора чувств», «Роса оранжевого часа»), приуроченных к 20-й годовщине со дня начала литературной деятельности. В марте 1940 года в Таллинне событие отмечалось в последний раз.

Слайд 6От эгофутуризма до «короля поэтов»

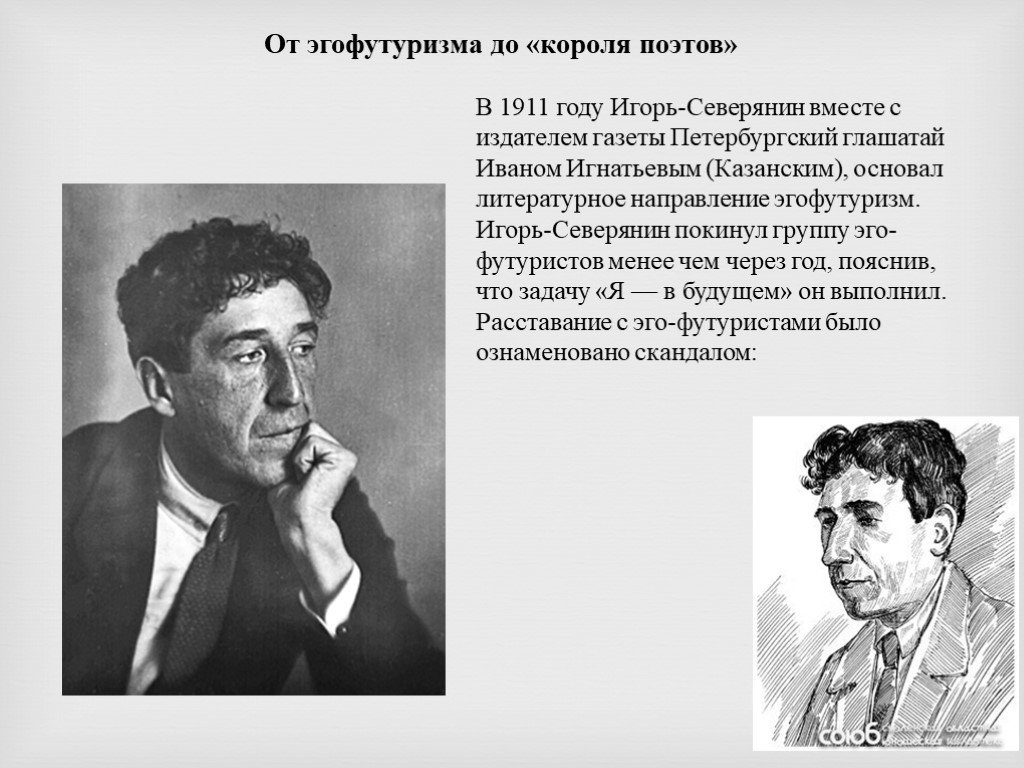

В 1911 году Игорь-Северянин вместе с издателем газеты Петербургский глашатай Иваном Игнатьевым (Казанским), основал литературное направление эгофутуризм. Игорь-Северянин покинул группу эго-футуристов менее чем через год, пояснив, что задачу «Я — в будущем» он выполнил. Расставание с эго-футуристами было ознаменовано скандалом:

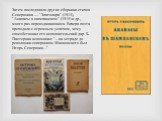

Слайд 7Затем последовали другие сборники стихов Северянина — "Златолира" (1914), "Ананасы в шампанском" (1915) и др., много раз переиздававшиеся. Вечера поэта проходили с огромным успехом, чему способствовал его исполнительский дар. Б. Пастернак вспоминал: "...на эстраде до революции соперником Маяковского был Игорь Северянин..."

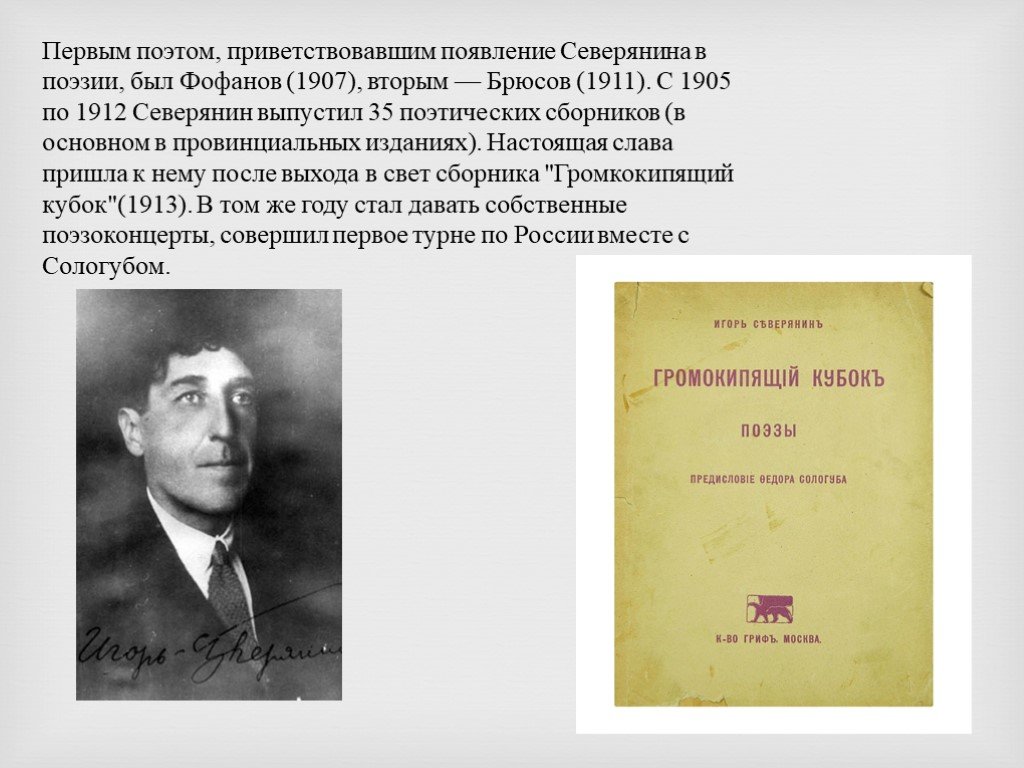

Слайд 8Первым поэтом, приветствовавшим появление Северянина в поэзии, был Фофанов (1907), вторым — Брюсов (1911). С 1905 по 1912 Северянин выпустил 35 поэтических сборников (в основном в провинциальных изданиях). Настоящая слава пришла к нему после выхода в свет сборника "Громкокипящий кубок"(1913). В том же году стал давать собственные поэзоконцерты, совершил первое турне по России вместе с Сологубом.

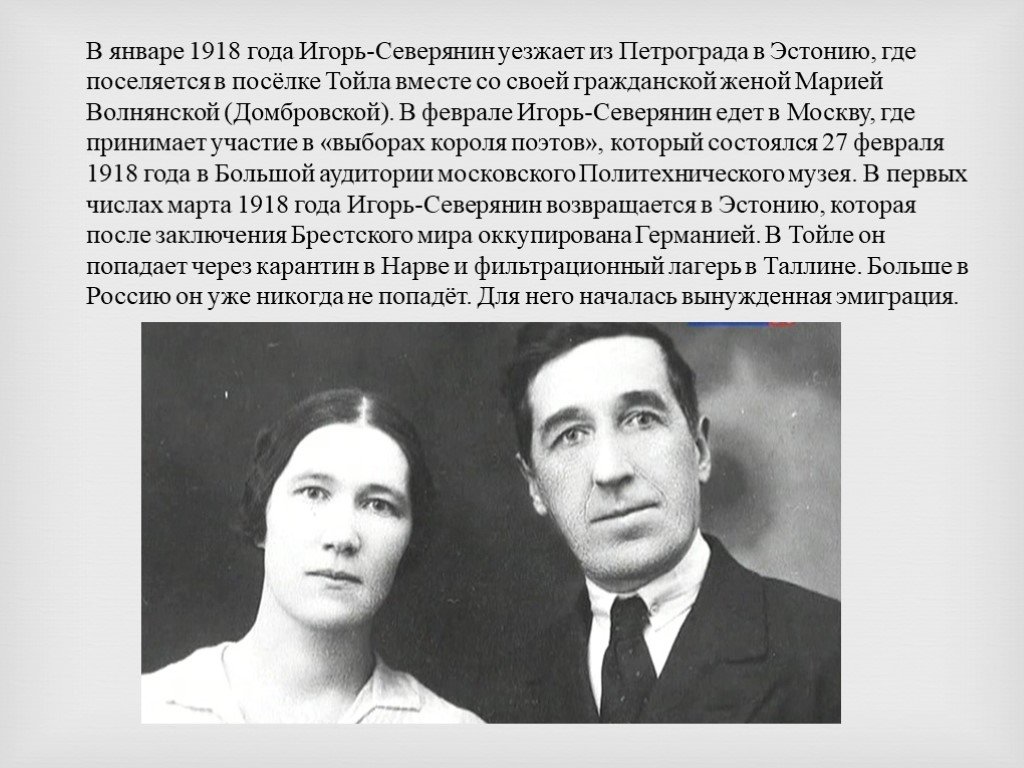

Слайд 9В январе 1918 года Игорь-Северянин уезжает из Петрограда в Эстонию, где поселяется в посёлке Тойла вместе со своей гражданской женой Марией Волнянской (Домбровской). В феврале Игорь-Северянин едет в Москву, где принимает участие в «выборах короля поэтов», который состоялся 27 февраля 1918 года в Большой аудитории московского Политехнического музея. В первых числах марта 1918 года Игорь-Северянин возвращается в Эстонию, которая после заключения Брестского мира оккупирована Германией. В Тойле он попадает через карантин в Нарве и фильтрационный лагерь в Таллине. Больше в Россию он уже никогда не попадёт. Для него началась вынужденная эмиграция.

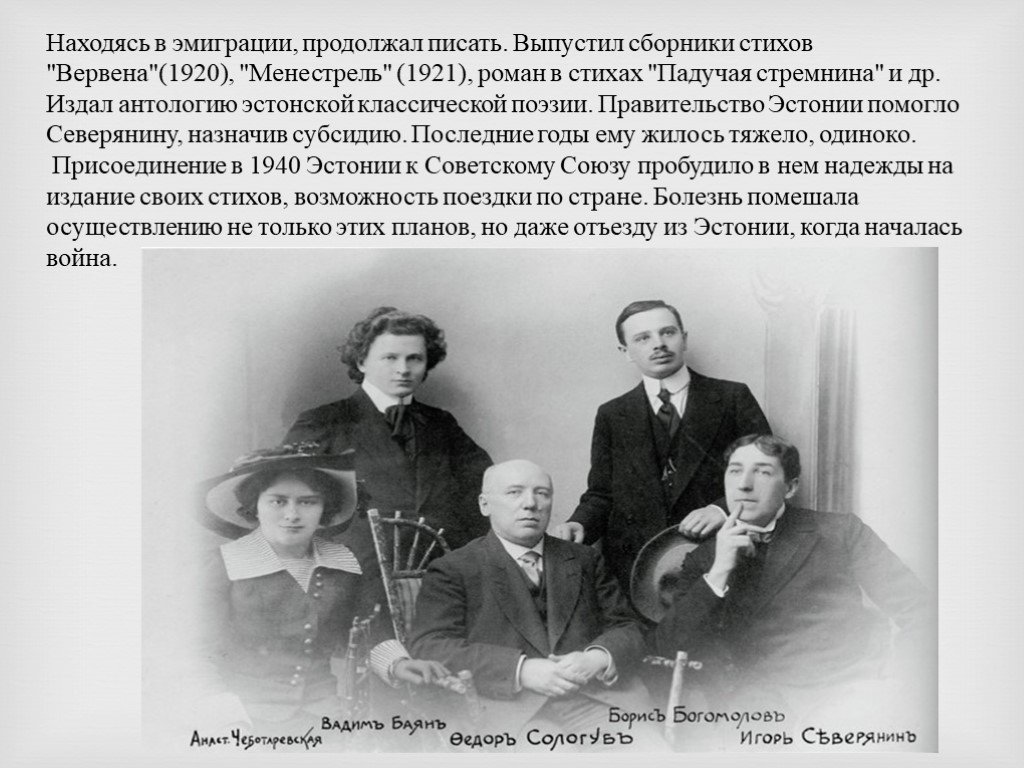

Слайд 10Находясь в эмиграции, продолжал писать. Выпустил сборники стихов "Вервена"(1920), "Менестрель" (1921), роман в стихах "Падучая стремнина" и др. Издал антологию эстонской классической поэзии. Правительство Эстонии помогло Северянину, назначив субсидию. Последние годы ему жилось тяжело, одиноко. Присоединение в 1940 Эстонии к Советскому Союзу пробудило в нем надежды на издание своих стихов, возможность поездки по стране. Болезнь помешала осуществлению не только этих планов, но даже отъезду из Эстонии, когда началась война.

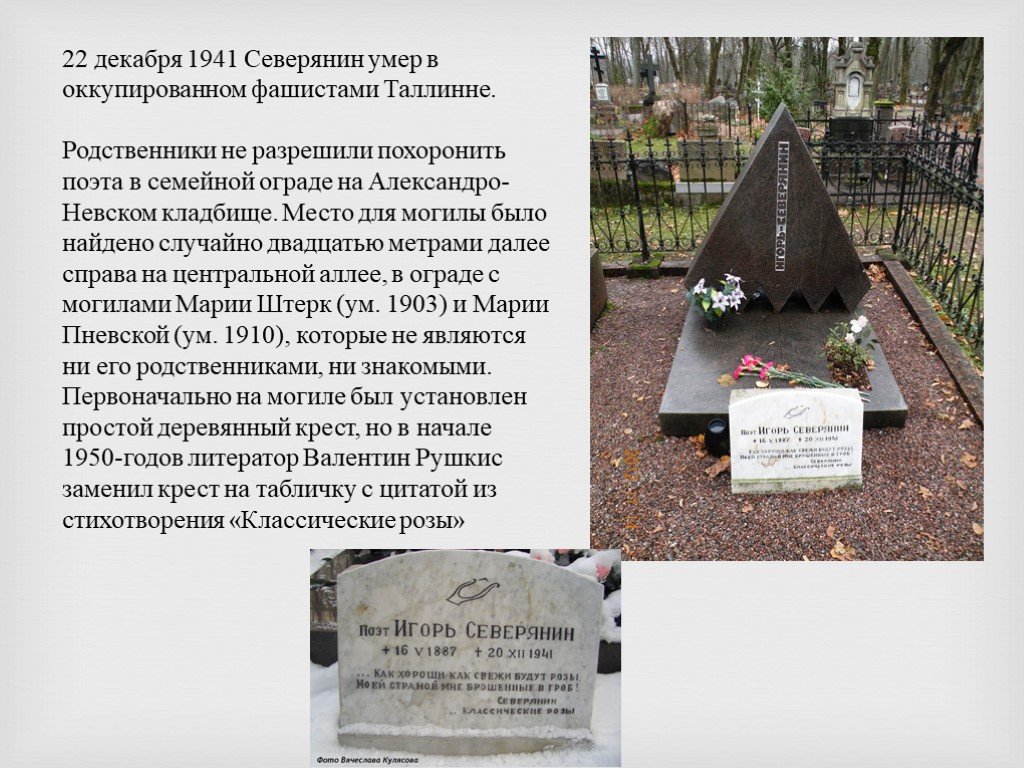

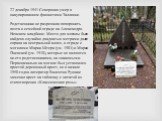

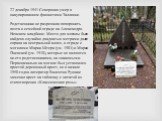

Слайд 1122 декабря 1941 Северянин умер в оккупированном фашистами Таллинне. Родственники не разрешили похоронить поэта в семейной ограде на Александро-Невском кладбище. Место для могилы было найдено случайно двадцатью метрами далее справа на центральной аллее, в ограде с могилами Марии Штерк (ум. 1903) и Марии Пневской (ум. 1910), которые не являются ни его родственниками, ни знакомыми. Первоначально на могиле был установлен простой деревянный крест, но в начале 1950-годов литератор Валентин Рушкис заменил крест на табличку с цитатой из стихотворения «Классические розы»