Слайд 1«Выразительность русской речи»

Что надо знать, приступая к анализу выразительности речи (Задание В8 ЕГЭ)

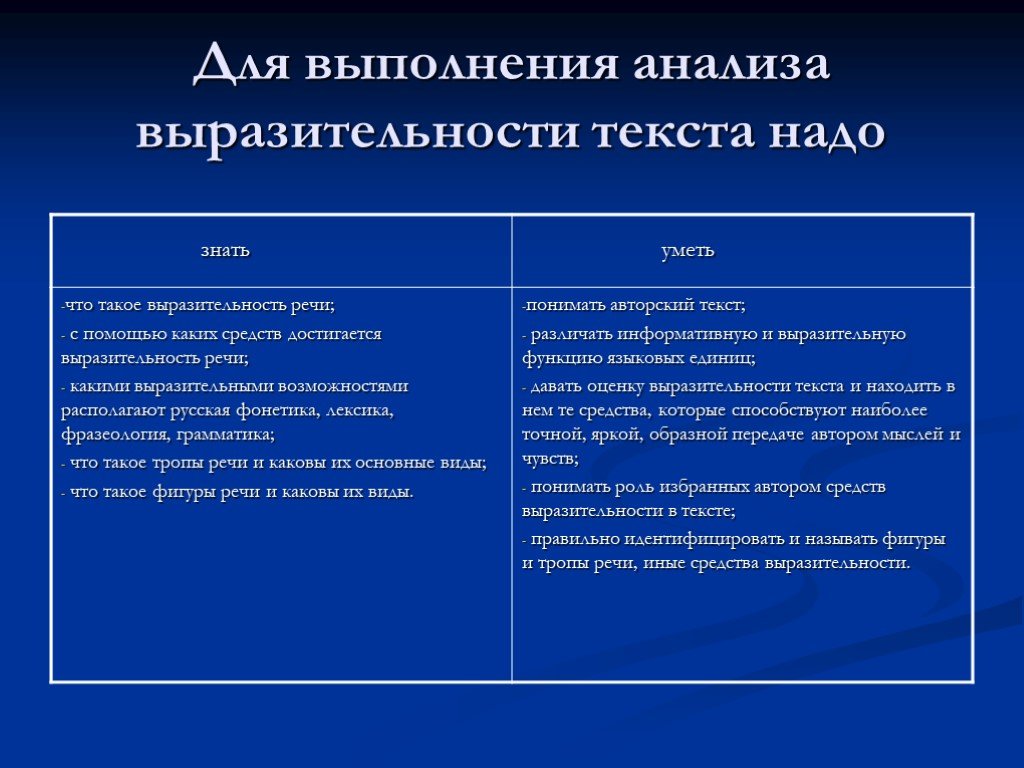

Слайд 2Для выполнения анализа выразительности текста надо

Слайд 3Теоретическая база для формирования умений, связанных с анализом выразительности текста

Слайд 4Выразительность речи

Слово «выразительность» образовано от прилагательного «выразительный», связано со словами «выражать», «выражение». Что же обозначает термин «выразительность речи»? Это и умение точно, понятно, подробно, а иногда и лаконично, передать информацию, и умения выразить собственные чувства. Но главное в понятии «выразительность» - это способность составителя текста оказывать на читателя эмоциональное, эстетическое воздействие, создавать яркие образы людей, описывать внутренний мир и состояние человека, поэтические картины природы и т. п. Выразительный текст впечатляет, его интересно читать, он надолго остается в памяти. Образные выражения позволяют понять ход авторской мысли. Выразительность речи может достигаться разными способами и средствами: фонетическими, морфологическими, словообразовательными, лексическими, синтаксическими. Основными средствами, создающими выразительность художественной речи, являются фигуры и тропы речи.

Слайд 5Тропы речи – это обороты, основанные на употреблении слова или выражения в переносном значении. Слово «троп» в переводе с греческого обозначает «поворот, оборот, образ». Образуются тропы благодаря ассоциативному мышлению человека, которое позволяет усматривать сходство или смежность разных предметов и явлений. При использовании или восприятии тропа в сознании говорящего и адресата возникает два смысла. Два значения слова или выражения – прямое и переносное. К тропам относят не все случаи употребления слов и выражений в переносном значении, а лишь те из них, которые характеризуются образностью, двуплановостью, экспрессией. Фигуры речи – это особые формы синтаксических конструкций, с помощью которых усиливается экспрессивность речи, увеличивается сила ее воздействия на адресата. Само слово «фигура» переводится с латинского языка как «оборот речи, очертание, внешний вид».В древности фигуры речи называли «узорами красноречия». Фигуры и тропы речи могут встречаться в текстах различной стилевой принадлежности, однако более других они свойственны литературно-художественному стилю и публицистике. Экспрессия, фиксация эмоционального состояния, использование переносных значений не свойственны научному стилю и официально-деловым текстам, поэтому в подобных текстах обилие фигур и тропов противоестественно. В разговорной речи, обслуживающей сферу межличностных отношений и быт, не используются те изобразительно-выразительные средства, которые создают возвышенность речи.

Слайд 6Выразительные средства фонетики

Аллитерация – прием звуковой выразительности, повторение однородных согласных звуков в художественном, преимущественно поэтическом, тексте: Звоны-стоны, перезвоны, Звоны-вздохи, звоны-сны. Высоки крутые склоны, Крутосклоны зелены. (С.Городецкий.) Повтор звука (з) повторяет звучание колокольчика или звон ветра в вершинах деревьев и служит усилению впечатления читателя и слушателя, воссозданию в его воображении картины природы, звучной и радостной. Ассонанс – прием звуковой выразительности, повторение однородных гласных звуков: Быстро лечу я по рельсам чугунным, Думаю думу свою. (Н.Некрасов.) В этом фрагменте повтор звука (у) передает гул летящего по рельсам поезда и задумчивость, «тягучесть» мыслей лирического героя.

Слайд 7Выразительные словообразовательные средства

Окказионализмы (индивидуальные новообразования) – слова, созданные автором в соответствии с законами словообразования. По тем же моделям, которые существуют в языке: Неуютная жидкая лунность…(С.Есенин); огнекрылые истины (В.Маяковский). Они служат для передачи оттенков авторской мысли, обладают повышенной выразительностью благодаря своей необычности. Встречаются не только в художественных текстах, но и в публицистике. Использование выразительной возможности аффиксов, которые сами по себе уже наделяют слово стилистической окраской. Например, суффикс –яг(а) придает экспрессивность разговорным словам: бедняга, дворняга… суффикс –ух употребляется в словах со сниженной (просторечной) характеристикой: Кирюха, Андрюха… суффикс –ин может придавать словам книжно-поэтическую окраску: година, судьбина. Суффиксы субъективной оценки – это суффиксы, образующие особые формы слов, значение которых уже содержит оценку называемого предмета. Они весьма разнообразны по составу и передают как положительную, так и отрицательную оценку: котик, коток, котишка, котяра и др.

Слайд 8Лексические средства выразительности

Экспрессивная книжная лексика – это слова, употребляющиеся преимущественно в книжной речи (в публицистике, художественной литературе) и обладающие эмоциональной окраской: низвергнуть, возликовать, поработитель, поприще и др. Экспрессивная разговорная лексика – это слова, употребляющиеся преимущественно в разговорной речи и обладающие эмоциональной окраской: красотка, попугайничать, ребятня, ай-ай-ай (междометие) и др. Оценочная лексика – слова, выражающие оценку предмета, явления, степени выраженности признака: молодой, грандиозный, первостепенный, мчаться, плестись и др. Может выражать положительную и отрицательную оценку: выдающийся – ничтожный, вдумчивый – легкомысленный и др.

Слайд 9Эпитет – это образное определение предмета или действия. В переводе с греческого эпитет – это приложение; он как будто прилагается к предмету или действию в качестве его яркой, образной характеристики. В роли эпитетов чаще всего выступают имена прилагательные: синий вечер, буйная молодость, чахоточный свет луны (С.Есенин). Но эпитетом может быть наречие, выступающее в роли обстоятельства: …звонко чахнут тополя (С.Есенин), а также существительные: ивы – кроткие монашки (С.Есенин). Эпитетом является не каждое определение, а только то, которое обладает выразительной силой, образностью. Эпитеты можно разделить на общеязыковые (горькая доля, каменное сердце), индивидуально-авторские (край осиротелый, малиновое поле), народно-поэтические (красная девица, травушка-муравушка шелковая). Сравнение – сопоставление двух предметов или явлений по сходству, используемое для пояснения одного другим. Сравнение может выражаться следующими способами: 1) с помощью слов как, будто, словно, точно, похоже и т. п.: Ты прошла, словно сон мой, легка… (А.Блок); 2) формой творительного падежа: Это чувство сладчайшим недугом наши души терзало и жгло… (М.Цветаева); 3) сравнительной степенью имени прилагательного: Но когда замираю, смиренная, На груди твоей снега белей, Как ликует твое умудренное Сердце… (А.Ахматова)

Слайд 10Метафора (греч. перенос) – это слово или выражение, которое употребляется в переносном значении на основе сходства двух предметов или явлений по какому-либо признаку. В результате такого переноса создается художественный образ: Так и хочется руки сомкнуть над древесными бедрами ив (С.Есенин). Метафора передает настроения, нюансы духовной, эмоциональной жизни человека, мир его внутренних переживаний: Никакая родина другая Не вольет мне в грудь мою теплынь. (С.Есенин) Метафора может быть простой и развернутой. Развернутые метафоры привлекают художников слова как особенно яркий стилистический прием образной речи. В основе метафоризации могут лежать самые разные признаки: сходство ощущений: В стихи б я внес дыханье роз… (Б.Пастернак); масштаб: парадом развернув моих страниц войска… (В.Маяковский); форма: …по кудрям лозняка от зари алый свет разливается (И.Никитин); время: На заре туманной юности всей душой любил я милую (А.Кольцов); действие: Где-то далеко за Москвой молния распорола небо (М.Булгаков); цвет: золото моих волос (М.Цветаева) и др. Метафоры разделяются на индивидуально-авторские (создаются художниками слова и отличаются оригинальностью, новизной: горят электричеством луны; облака опять поставили паруса свои) и общеязыковые (стали привычными и потеряли образность). О Мандельштам писал: «Только через метафору раскрывается материя».

Слайд 11Метонимия – это перенос свойств предмета или названия на другой на основании их смежности: не то на серебре – на золоте едал (А.Грибоедов). При метонимии предметы, объединяемые названием, использованы для обозначения сделанных из них предметов. При метонимии предметы, объединяемые названием, каким-то образом связаны, близки. Возможны самые различные ассоциации по смежности: название места употребляется для обозначения людей, которые там находятся: И снова властвует Багдад (Н.Гумилев); название сосуда используется в значении содержимого: я три тарелки съел (И.Крылов); имя автора заменяет название его произведений: Бранил Гомера, Феокрита, зато читал Адама Смита…(А.Пушкин); носителя признака заменяют самим признаком: Если б молодость знала, если б старость могла… и т.д. Метонимию следует отличать от метафоры, между ними есть существенные различия: для метафорического переноса названия сопоставляемых предметов должны быть обязательно похожи, но не быть взаимосвязанными в жизни, а при метонимии такого сходства нет, зато есть смежность. Близость (материал и предмет, изготовленный из него; творец – произведение; действие – орудие и т.д.): Еще бокалов жажда просит… (А.Пушкин) – не бокалов, а их содержимого, перенос осуществлен автором по смежности, значит, употреблена метонимия. Метафору легко переделать в сравнение, метонимия этого не допускает: фарфор и бронза на столе (А.Пушкин) – нельзя понимать это как «посуда на столе словно фарфор и бронза»; оборот не реконструируется в сравнение, следовательно, это метонимия, а не метафора.

Слайд 12Синекдоха (греч. соподразумевание, соотнесение) – это разновидность метонимии, это троп, состоящий в замене множественного числа единственным, в употреблении названия части вместо целого, и наоборот: Черные фраки носились врозь и кучами там и сям (Н.Гоголь). Можно выделить несколько разновидностей синекдохи. Чаще используется синекдоха, состоящая в употреблении формы единственного числа вместо множественного, что придает существительным собирательное значение: … бренчат кавалергарда шпоры (А.Пушкин), больше всего береги и копи копейку (Н.Гоголь). Название части предмета может заменять слово, обозначающее весь предмет: Слышишь мчатся сани… (С.Есенин) – имеется ввиду, что мчится упряжка: лошадь или тройка лошадей, запряженная в сани. Наименование отвлеченного понятия нередко употребляется вместо названия конкретного: Доблесть и девственность! Сей союз древен и дивен… (М.Цветаева) Антономазия (греч.переименование) – еще один вид метонимии – троп, состоящий в употреблении собственного имени в значении нарицательного.Часто образное значение придается именам других литературных героев. Например, фамилия гоголевского персонажа Хлестаков получила нарицательное значение «лгун, хвастун», Плюшкиным называют скопидома, человека, заполнившего пространство вокруг себя ненужными старыми вещами. В языке закрепилось использование в переносном значении слова донкихот, донжуан, ловелас и др.

Слайд 13Олицетворение – это особый вид метафоры, в котором свойства человека переносятся на неодушевленные предметы, отвлеченные понятия: Плачут вербы, шепчут тополя (С.Есенин); Скрипка издергалась, упрашивая, и вдруг разревелась так по-детски…(В.Маяковский). Олицетворения используются при описании явлений природы: Клубит и пляшет дым болотный (С.Есенин), окружающих человека вещей: Мой письменный верный стол! Спасибо за то, что шел со мною по всем путям…(М.Цветаева), явлений: …там скитаются воспоминанья (К.Симонов). При олицетворении неодушевленные предметы наделяются способностью передвигаться в пространстве, чувствовать, мыслить, действовать: Нас пули с тобою пока еще милуют (К.Симонов). Персонификация – это особый вид олицетворения, который заключается в полном уподоблении неодушевленного предмета человеку, когда предметы и явления наделяются не частными признаками человека, а обретают реальный человеческий облик: Скоро уж ласточек в колдуньи! Молодость! Простимся накануне. Постоим с тобою на ветру. Смуглая моя! Утешь сестру! Полыхни малиновою юбкой… (М.Цветаева) Художники слова сделали олицетворение важнейшим средством образной речи.

Слайд 14Аллегория (иносказание) – иносказательное выражение отвлеченных понятий в конкретных художественных образах. Например, в баснях, сказках носителями свойств людей выступают животные: трусость воплощается в образе зайца, хитрость – в образе лисы, беспечность – в образе стрекозы. Аллегория выступает как средство усиления выразительности и ассоциативности речи, поскольку отвлеченная идея легче воспринимается через конкретный образ. Гипербола (греч преувеличение, излишек) – это троп, состоящий в преувеличении размеров, количества, силы, красоты, значения описываемого: Буйство глаз и половодье чувств (С.Есенин); Все должно сгореть на моем огне (М.Цветаева). Иногда размер изображаемого увеличивается до неправдоподобного: Уже ничего простить нельзя. Я выжег души, где нежность растили. Это труднее, чем взять тысячу тысяч Бастилий! (В.Маяковский) С помощью гиперболы можно описать степень накала чувства, особую ситуацию, необычное состояние окружающей среды: В сто сорок солнц закат пылал… (В.Маяковский).

Слайд 15Литота (греч. простота) – это образное выражение, преуменьшающее размеры, силу, значение описываемого: В больших сапогах, в полушубке овчинном, в больших рукавицах… а сам с ноготок! (Н.Некрасов). Гипербола и литота могут наслаиваться на другие тропы: в мышцах жила несказанная мощь (гиперболический эпитет); кипела, сверкала народом широкая площадь (гиперболическая метафора); как сталь, глаза твои остры (гиперболическое сравнение) – Н. Гумилев. Гипербола и литота – тропы. В основе которых лежит несоразмерность выделяемого автором признака, меры, степени, количества или силы. Оксюморон – троп. Заключающийся в такой игре лексическими значениями, при которой необъединимые, противоречащие понятия объединяются в одно целое: живой труп, горячий снег. В оксюмороне соединяются противоположные по смыслу и даже взаимоисключающие определения и понятия, и получается новый неожиданный смысловой эффект, новое значение: Легкомыслие! – Милый грех, Милый спутник и враг мой милый! Оксюморон может использоваться для выражения смятения чувств, двойственности и противоречивости характеристик, нелепости происходящего: Мой день беспутен и нелеп: У нищего прошу на хлеб, Богатому даю на бедность… (М.Цветаева)

Слайд 16Перифраз (перифраза) – это замена конкретного понятия описательным образным оборотом: Но, шумом бала утомленный И утро в полночь обратя, Спокойно спит в тени блаженной Забав и роскоши дитя. (А.Пушкин) В перифразах внимание адресата привлекается к какому-то одному признаку предмета и явления, а все другие как бы затушевываются, поэтому перифразы дают возможность писателю выделить те черты, которые для него особенно важны в художественном отношении. «Это было, когда улыбался только мертвый», - так пишет Ахматова о страшном времени сталинских репрессий, не привлекая внимания к прочим характеристикам времени, а сосредотачиваясь на мироощущении тех, кого коснулись репрессии. К тропам относятся образные перифразы: муза плача и печали, шальное исчадие ночи белой, Царскосельская Муза – так М.Цветаева назвала А.Ахматову. Есть перифразы, которые сохраняют прямое значение входящих в них слов: город на Неве, работники прилавка. Такие перифразы представляют собой лишь переименования предметов. Использование перифразов в тексте позволяет избежать повторений. Ирония – иносказание, в котором буквальный смысл приобретает обратное значение: Отколе, умная, бредешь ты, голова? (И.Крылов). Ирония обычно содержит отрицание и осмеяние под маской одобрения, это тонкая насмешка, прикрытая учтивостью.

Слайд 17Синтаксические средства выразительности

Антитеза – оборот, в котором резко противопоставляются противоположные понятия: Они сошлись. Волна и камень, Стихи и проза, лед и пламень Не столь различны меж собой. (А.Пушкин) Антитеза основана на сравнении признаков. Присущих разным предметам и выраженных антонимами: Ненавижу всяческую мертвечину! Обожаю всяческую жизнь! (В.Маяковский).Часто антитеза используется в пословицах и поговорках: Ученье – свет, а неученье – тьма; Лето – припасиха, зима – прибериха; в заглавиях художественных произведений: «Война и мир», «Толстый и тонкий» и др. Инверсия (лат. перемещение, перестановка) – это стилистическая фигура, состоящая в намеренном изменении порядка слов. Нарушение прямого порядка слов, при котором подлежащее предшествует сказуемому, а определение – определяемому слову, может служить художественным приемом, прибегая к которому автор достигает интонационной и стилистической выразительности: …буду долго, буду просто разговаривать стихами я (В.Маяковский); отговорила роща золотая березовым, веселым языком (С.Есенин)

Слайд 18Градация – это фигура, заключающаяся в нанизывании однотипных синтаксических единиц (например, однородных членов, словосочетаний, частей предложения, придаточных предложений) при котором их семантическая или эмоциональная значимость возрастает (восходящая градация) или убывает (нисходящая градация). То есть при градации элементы перечисления так расположены, что каждое последующее усиливает (реже ослабляет) значение предыдущего, благодаря чему создается нарастание интонации и эмоционального напряжения речи: жалобный, жалостный, каторжный вой (М.Цветаева). Градация сочетает в себе сопоставление по сходству и по контрасту, поскольку входящие в нее компоненты имеют общее в значении, но в то же время противопоставляются по степени интенсивности, мере выраженного смысла: На эту кафедру, с которой прочитывается Нобелевская лекция… я поднялся не по трем-четырем примощенным ступенькам, но по сотням или даже тысячам их – неуступным, обрывистым, обмерзлым. (А.Солженицын). Зевгма – такой прием экспрессивного синтаксиса, при котором намеренно нарушается логический закон: в перечислительный ряд однородных членов предложения включают логически неоднородные компоненты: Агафья Федосеевна носила на голове чепец, три бородавки на носу и кофейный капот с желтенькими цветами (Н.Гоголь). В зевгме просматривается наложение смыслов: здесь происходит игра со значениями, причем каждое находит свою сочетаемость с логически разнородными элементами перечисления: Одним ожесточеньем воли вы брали сердце и скалу (М.Цветаева). В этом примере проявляются два значения слова «брать»: в сочетании со словом «сердце» оно обозначает «очаровывать», а в сочетании со словом «скала» - побеждать, завоевывать, покорять

Слайд 19Повтор – это общее название ряда стилистических приемов, при которых повторение элемента высказывания служит средством усиления выразительности. Повторы могут обозначать длительность, интенсивность действия, большое количество или массу предметов, подчеркивать или утонять признаки, усиливать эмоциональность речи: И звенят-звенят, звенят-звенят запястья… (М.Цветаева). Одно из назначений повторов – углубление смысловой стороны речи. Выделение идеи, основного понятия. Повтор может служить основой в развитии мысли. Анафора (единоначатие) – это повторение одинаковых элементов (от звуков до предложений) в начале каждой новой фразы: О времена! О нравы! (Цицерон). Выдвигая наиболее важный элемент на первое место, анафора позволяет сосредоточить на нем внимание: Мне нравится, что вы больны не мной, Мне нравится, что я больна не вами. (М.Цветаева) Анафора может вступать во взаимодействие с другими стилистическими приемами, например с синтаксическим параллелизмом: И снится Разину – сон: Словно плачет болотная цапля. И снится Разину – звон: Ровно капельки серебряные каплют. (М.Цветаева) Анафора способствует ритмизации речи.

Слайд 20Эпифора (единоокончание) – повторение последних слов фразы: О, не медли на соседней Колокольне! Быть хочу твоей последней Колокольней! (М.Цветаева) Эпифора усиливает эмоциональность, интонационную выразительность текста, выделяет главное, подчеркивает эмоциональное тождество следующих друг за другом отрезков речи: Досталась им буханка светлого хлеба – радость! Сегодня фильм хороший в клубе – радость! Двухтомник Паустовского в книжный магазин привезли – радость! (А.Солженицын). Симплока – это соединение в тексте анафоры и эпифоры: Привычные к степям – глаза, Привычные к слезам – глаза. (М.Цветаева) Анадиплозис – это фигура стыка – стилистическая фигура. Заключающаяся в повторении последнего элемента в начале следующей фразы: Память о Вас – тихим домком. Тихий домок – Ваш – под замок. (М.Цветаева)

Слайд 21Многосоюзие (полисиндетон) – это повтор союза. Служащий для интонационного и логического подчеркивания. Повторяются обычно сочинительные соединительные союзы: И новое солнце заблещет в тумане И будут стрекозами тени, И гордые лебеди древних сказаний На белые выйдут ступени. (Н.Гумилев) Особенно выразительно многосоюзие в ряду однородных членов: И для него воскресли вновь и божество, и вдохновенье, и жизнь, и слезы, и любовь (А.С.Пушкин) Бессоюзие (асиндетон) – придает высказыванию стремительность, создает эффект увеличения темпа. При помощи бессоюзного соединения элементов перечисления поэт рисует быструю смену картин. Комбинация бессоюзия и многосоюзия передает динамику: Швед, русский – колет, рубит, режет, Бой барабанный, клики, скрежет, Гром пушек, гомон, ржанье, стон, И смерть, и ад со всех сторон… (А.С.Пушкин)

Слайд 22Эллипсис – это стилистическая фигура, состоящая в намеренном пропуске какого-либо члена предложения, который подразумевается из контекста: Скоро – закат, скоро – назад: тебе в детскую, мне – письма читать дерзкие… (М.Цветаева). Наиболее часто встречаются предложения с пропуском сказуемого – глагола движения. Перемещения в пространстве, глаголов речи, мысли. Пропуск сказуемого придает речи динамизм и экспрессию. Создает ощущение стремительности, неожиданности действия. Быстрой смены событий, напряженности психического состояния: Радостно книгу возьмите – и в класс! (В.Маяковский) Умолчание – это такая фигура, которая состоит в том, что автор сознательно недосказывает, внезапно прерывает мысль, предоставляя право слушателю (читателю) догадаться, какие слова не произнесены, и творчески завершить мысль: Я сама не из таких. Кто чужим подвластен чарам, Я сама… Но, впрочем, даром Тайн не выдаю своих. (А.Ахматова) За многоточием скрывается неожиданная пауза, отражающая раздумье говорящего. Автор сознательно не до конца выражает мысль, предоставляя читателю право самому догадаться о недосказанном. Умолчание может предполагать пропуск того, что очень важно и значимо; недосказанное приобретает большую значимость, чем сказанное в открытую.

Слайд 23Риторическое восклицание – это эмоционально окрашенное предложение. служащее для выражения чувств и привлечения внимания адресата речи, причем эмоции в нем выражаются не лексическими или синтаксическими средствами, а с помощью интонации: Какое лето! Что за лето! (Ф.Тютчев); О верю, верю, счастье есть! (С.Есенин) Риторический вопрос – одна из самых распространенных стилистических фигур, которая содержит утверждение или отрицание, оформленное в виде вопроса, не требующего ответа: Кто осмелится сказать, что определил искусство? перечислил все его стороны? (А.Солженицын). Риторические вопросы совпадают по форме с обычными вопросительными предложениями, но отличаются яркой восклицательной интонацией, эмоциональностью. Риторический вопрос используется не только в поэтической и ораторской речи, но и в разговорной, а также в публицистических текстах. Риторическое обращение – это обращение к неодушевленным предметам, отсутствующим, умершим, отвлеченным понятиям. Эта фигура служит не для называния адресата, а для привлечения к нему внимания слушателя или читателя: Ох, лето красное! любил бы я тебя… (А.Пушкин) Вопросно-ответное единство – стилистический прием, заключающийся в том, что автор задает вопрос и сам же на него отвечает: Что такое осень? Это небо, плачущее небо под ногами (Ю.Шевчук). Этот прием привлекает внимание слушателя и читателя, является средством диалогизации монологической речи.

Слайд 24Синтаксический параллелизм – это одинаковое синтаксическое построение соседних предложений или отрезков речи. Полный синтаксический параллелизм характеризуется тем, что в его составе есть две или более одинаковые синтаксические единицы, в них имеется одинаковое количество расположенных компонентов: В лоб целовать – заботу стереть. В лоб целую. В глаза целовать – бессонницу снять. В глаза целую. (М.Цветаева) Парцелляция – это прием, заключающийся в намеренном расчленении предложения на несколько частей и оформлении этих частей как самостоятельных неполных предложений. Такое деление позволяет выделить в предложении дополнительные смысловые центры, а значит, привлечь к ним внимание читателя: Слова отзвучивают и утекают как вода – без вкуса, без цвета, без запаха. Без следа (А.Солженицын). Именительный представления (именительный темы) – это изолированное имя существительное в именительном падеже, называющее тему последующей фразы и призванное вызвать особый интерес к предмету высказывания, усилить его звучание: Москва! Как много в этом звуке для сердца русского слилось, как много в нем отозвалось (А.Пушкин).

Слайд 25Период – это такая гармоническая по форме сложная синтаксическая конструкция, которая характеризуется особой ритмичностью и упорядоченностью, а также исключительной полнотой и завершенностью содержания. Характеризуется особой интонацией: вначале голос плавно поднимается, затем достигает высшей точки на главной части высказывания, после чего резко снижается, возвращаясь к исходной позиции. Композиционно период распадается на две части: первая характеризуется повышением интонации, вторая – понижением, что определяет гармоничность и интонационную завершенность периода. Период музыкален и ритмичен, что достигается его структурой. Чаще всего период строится как сложноподчиненное предложение с однородными придаточными, которые стоят вначале. Как ни старались люди, собравшись в одно небольшое место несколько сот тысяч, изуродовать ту землю, на которой они жались, как ни забивали камнями землю, чтобы не росло на ней, как ни счищали всякую пробившуюся травку, как ни дымили казенным углем и нефтью, как ни обрезывали деревья и ни выгоняли всех животных и птиц – весна была весною даже и в городе (Л.Толстой).